トラフ建築設計事務所

上:鈴野 浩一(すずの こういち)

下:禿 真哉(かむろ しんや)

2004年設立。1973年生まれの鈴野浩一と1974年生まれの禿真哉が共同主宰を務める。建築の設計をはじめ、ショップのインテリアデザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加など多岐に渡るプロジェクトを手がける。今年5月には、これまで手がけた作品をまとめた書籍『TORAFU ARCHITECTS 2004-2011 トラフ建築設計事務所のアイデアとプロセス』(美術出版社)を刊行した。

- 使用タブレット

- Intuos4

- 使用歴

- -

- きっかけ

チェルフィッチュの舞台美術、1→10designや面白法人カヤックなどのオフィス内装計画、「空気の器」や「tapehook」などのプロダクトデザイン…これらの仕事が建築設計事務所の手になるものだと聞くと、少し意外に思う人もいるかもしれません。しかし、多岐にわたるトラフ建築設計事務所の仕事は、どれも建築家ならではの発想から生まれたもの。私たちの世界観をがらりと変えてしまうトラフの作品は、一体どのような現場から生み出されているのでしょうか? その創作現場にお邪魔しました。

テキスト・橋本倫史

撮影:CINRA編集部

最初は一回限りのコンビのつもりだった

「最初は一回限りのコンビのつもりだった」――二人がそう振り返るのは、トラフ建築設計事務所の設立当初のことです。きっかけは、オーストラリアから帰国したばかりの鈴野浩一さんの元に舞い込んだあるプロジェクトでした。目黒にあるホテル「クラスカ」の客室のうち3室をリノベーションしてマンスリーホテルを設けるプロジェクト。二つ返事で引き受けた鈴野さんでしたが、一人で進めていくには難しい状況があり、そこで声を掛けたのが禿真哉さんでした。

鈴野「禿とは面識があるぐらいだったんです。たまに会ってポート・フォリオを見せ合うくらいの仲ではあったんですけど、あくまで一つのプロジェクトを手伝ってもらうつもりで誘ったんですね。『トラフ建築設計事務所』と名前をつけたのも、そのプロジェクトをやるにあたって二人の名前を付けてくれと言われて、慌てて考えた名前なんです」

「テンプレート・イン・クラスカ」と名付けられたこのプロジェクトは、ドライヤーやマグカップ、あるいは旅行鞄など、ホテルの備品や宿泊者の持ち物の形にかたどられたテンプレートが壁面に設計されています。

鈴野「リノベーションする部屋に行ってみたときに、築30年ということもあって壁紙が黄ばんでいて、大きな梁も見える位置にあったんです。それを隠す意味でも、ああいうテンプレートを作ってみようと思った。それに、ホテルの部屋って一週間ぐらい滞在しているとごちゃごちゃしちゃいますけど、テンプレートがあると、ゲーム感覚で戻そうという気になるんじゃないかと思ったんです」

「テンプレート・イン・クラスカ」は大きな反響を呼び、アジアデザインアワード アジアデザイン大賞を受賞します。そうして一回限りだったはずのトラフ建築設計事務所は、次々と印象的な作品を発表していくことになるのです。

クライアントの顔が見える仕事がしたい

もともと鈴野さんも禿さんも、図画工作が好きな子どもでした。そして二人とも、小さな頃から「建築」に興味を持ちやすい環境にあったようです。

禿「近所に、お父さんが工務店をやってる友達が住んでいたんです。その家に遊びに行くのが面白くて。狭い敷地に、すごく間口の狭いプロポーションの家がビルみたいにひゅっと建ってたんです。当時から『建築に進む』って決めていたわけではないんですけど、それが記憶に残っていたことは大きいでしょうね」

鈴野さんも禿さんも建築学科に進み、大学院を修了したのち、建築事務所に就職します。鈴野さんが就職したのはシーラカンスK&H、禿さんが就職したのは青木淳建築計画事務所でした。その事務所を選んだきっかけは何だったのでしょうか?

鈴野「僕がシーラカンスK&Hに就職したのは、鳥取砂丘に博物館を建てるプロジェクトをやりたかったからなんです。でも、プロジェクトに関わってみると、コンペで通った案なのに『前例がない』と言われたり、なかなか計画が進まなかった。直接環境庁と交渉できればよかったんですけど、役所の人があいだに入るんですね」

企画案を実現するための資料作りを二年間ずっとやっているうちに、「誰のために作っているのかがまったくわからなくなってしまった」と言う鈴野さんの転機となったのは、博物館のプロジェクトに続いて担当した個人住宅の仕事でした。「個人住宅の建築設計ではお客さんの顔が見えて、やりとりの中から生まれてくるものを楽しめた。その経験は本当に役立ちましたね」

トラフ建築設計事務所は、建築に限らず、インテリアの内装計画から展覧会の会場構成、プロダクトのデザインまで幅広く手がけ、近年では演劇ユニット・チェルフィッチュの舞台美術も担当しています。建築設計事務所が舞台美術を手がけるのは少し異色に思えますが、クライアントとのやりとりの中で設計していくという点では「他の仕事と変わらない」と二人は言います。

鈴野「最初に『フリータイム』という作品の舞台美術を担当したときは、最初に台本だけ渡されたんです。でも、チェルフィッチュの舞台は口語体だから、文章で書いてあるとなかなか分かりづらい。打ち合わせに行って演出家の岡田利規さんに会うと、当然台本の内容は分かっているという認識で進むのですが、分かっていないとも言えず探り合いのような会話をして(笑)。そしてファミレスが舞台で、ふわふわして浮いているような場所なんだというイメージがわかり、その場でスケッチを描いてみると気に入ってくれたんです。チェルフィッチュの仕事が面白いのは住宅を設計しているときでも、自分の想像を超えたものが見たいという思いがあるところ。彼らは舞台を使い倒す天才で、思ってもみなかった使われ方をしてくれるのですごく面白いですね」

チェルフィッチュの舞台美術、展覧会の企画構成、事務所の内装計画…。トラフ建築設計事務所の仕事は、クリエイターがクライアントになることも数多くあるのです。

禿「いま日本科学未来館の仕事をゲームのクリエイターと一緒に行なっているんですが、『家の中全体に映像が投影されていて、すべての行為がゲームになっていたらいいんじゃないか』って言われたりして(笑)。立場の違う人と一緒に仕事をすることで、アウトプットがぐにゃっと違うところに着地するのが面白さですね」

シンプルな回答で世界を変える

最初は一回限りだったはずが、現在では30ものプロジェクトを同時に進行させているトラフ建築設計事務所。ただ、時間が経っても、仕事の幅が広がっても、共通している点があります。それは「問い」です。

鈴野「やっぱりプロダクトデザイナーとは違って僕らは建築家だから、イスを作ってくださいと言われても単体としてだけではなかなか考えにくい。だから設置する場所とか、敷地の広さとか、自分たちで問いを立てて考えていく。問いというのは、条件のようなものです。ひとつの発想によって、すべての「問い」をシンプルに解決する――その方法は建築でもプロダクトでも変わらないし、建築家だからできる発想もあります。僕は昔から、コンセプト・アートみたいなものが好きなんですね。マルセル・デュシャンの『泉』という作品にしても、あれを泉だと言ってしまうことで、世界観ががらっと変わる。シンプルな回答でがらっと世界が変わるーーそういうことが好きなんだと思いますね」

工場のように、共同で仕事をする

閑静な住宅街に突如として現れるトラフ建築設計事務所の入った建物は、まさに「ヒミツ基地」と呼ぶにふさわしい外観です。10人以上のスタッフが働くこの事務所は、工場として利用されていた物件をリノベーションしたもの。三年前に引っ越してくる際、デザイナーの山野英之さんに声を掛け、グラフィックデザイン事務所「高い山」と事務所をシェアしています。

鈴野「下の階には、家具デザイナーのアトリエも入ってるんです。インテリアの仕事をするときなんかは、家具のデザイナーもグラフィックデザイナーも一緒になって仕事をやったりする。そういうの、面白いですよね」

それでは、いよいよトラフ建築設計事務所のヒミツ道具にせまります。

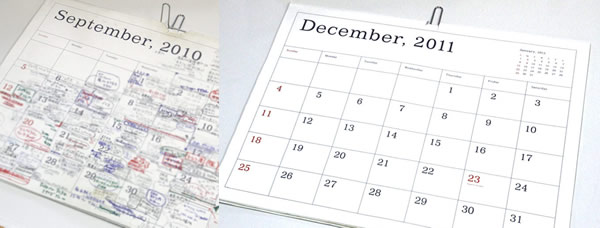

ヒミツ道具1 葛西薫デザインのカレンダー

トラフ建築設計事務所の柱には、一本のビスが打たれています。ここに掛けられているのが、葛西薫さんがデザインしたカレンダー。2004年の設立以来、毎年このカレンダーを愛用しているそうです。前年度ぶんを取り外すのではなく、昨年度ぶんの上に今年度のカレンダーをどんどん重ねているため、ビスは毎年、少しずつ緩められているとのこと。

鈴野「葛西さんのカレンダーはすごくシンプルで、大きさもちょうどよくて、皆で書き込んでスケジュール管理するのに便利なんです。今だと、データでスケジュールを管理することもできるとは思うんですけど、このカレンダーを各自がA4に縮小コピーして持ち歩いています。だからアナログな形で全部残ってるんです。ひとつのビスの中にトラフの歴史が詰まっている感じですね」

ヒミツ道具2 FABRIANOのフォルダー

トラフ建築設計事務所が制作し反響を呼んだプロダクト、「空気の器」。紙という二次元の素材から、建築家の視点を持ち込むことで三次元の作品を作り出せないかというアイデアに基づいて制作されたこのプロダクトは、紙でありながらも強度を持って自立し、空気そのものを持っているような感覚を味わえる器です。その制作過程において、試作品やプレゼンの時の持ち運びに役立ったのが、このFAVIRIANOのフォルダーでした。

鈴野「『空気の器』というプロダクトをつくったときに、それを入れて持ち歩くフォルダーを探していたんです。ミラノに行ったときに、このフォルダーを見つけました。カラフルなタイプもあったんですけど、この茶色いフォルダーが気に入ってます。紙のプロダクトを紙のフォルダーで持ち運べるのがいいですね」

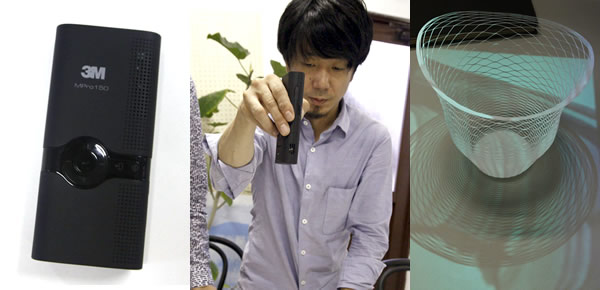

ヒミツ道具3 3Mのハンディプロジェクター

トラフ建築設計事務所が手がけた作品には、さまざまな賞を獲得した作品も多くあります。そのひとつが、世界最大のデザイン見本市・ミラノサローネで最優秀賞を受賞されたインスタレーション『Light Loom(光の織機)』です。プロジェクターから出る光を、無数に張り巡らされた糸に当てることで、形を持たない光が可視化される――このインスタレーションに不可欠だったのが、3Mのハンディプロジェクターでした。

鈴野「インスタレーションの会場設計を考えるときにも、模型を作って考えてたんです。その模型に対して、このハンディプロジェクターを使って光を当ててみるんです。どういう映像を当てたら面白いのか、どういう物に当てたら面白いのか、このハンディプロジェクターでいろいろと実験しながら、『Light Loom(光の織機)』が完成しました」

ヒミツ道具4 ペンタブレット

設計からプレゼンまで幅広いシーンで活躍するペンタブレット。海外からオープンデスクでやってきた人が持ち込んだのが、トラフ建築設計事務所で最初のペンタブレットでした。

禿「マウスに比べて、手で描くのに近い曲線が描けますよね。手で線を描くときって、ちょっとずれたりするじゃないですか。機械的にバシッと決まった直線よりも、ちょっとずれたもののほうが面白いんです。そのずれから何かが生まれることもありますから。ペンタブレットだと、そういったアナログ感まで再現できるのが嬉しいですね。製図からプレゼンまで、仕事柄線を引く機会は多いので、いろいろ活用してみたいです」

ヒミツ道具5 ベニヤ素材のボックス収納

トラフ建築設計事務所の壁面には、資料や書籍などがずらりと並んでいます。一見、本棚のようにも見えますが、実はこれ、特注で作ってもらった箱なのです。

鈴野「このボックスは、CLASKAに事務所があった頃から使っているものです。建築の画集の中でも大型の『エル・クロッキー』という画集に合わせたサイズで特注したんですけど、家具屋さんに頼んじゃうと5、6,000円しちゃうから、美術品の梱包屋さんにお願いして、一箱2,000円くらいで作ってもらってたんです。この事務所はひとつの工場みたいな感覚なので、プロジェクトによってはもっと大きくならなきゃいけないかもしれないし、あるいは小さくしなくちゃいけないかもしれない。そういうときにも、ボックス収納だから、そのまま引っ越せるという感覚がある。それが便利で、ずっと愛用しています」

トラフ建築設計事務所で使われているアイテムには、アナログな手触りが感じられる道具が数多くありました。アナログであるがゆえに生じるゆがみから、さまざまなアイディアが生まれるようです。あなたの仕事にも、その技術を取り入れてみてはいかがでしょう?