イラストテクニック第85回/猫月ユキ

第85回は、猫月ユキさんの登場です!

ペイントツールSAIを使ったイラスト作成過程を紹介します。

各項目のサムネイルをクリックすると、制作画面のスクリーンショットか、拡大画像を見ることができます。

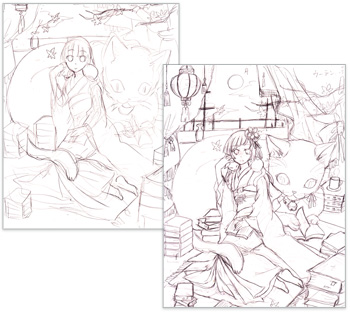

1:下絵

紙にシャープペンシルで、

おおまかな絵のイメージを描いていきます。

今回は秋らしく読書をテーマしました。

全体のイメージができたら細部を描き込んでいきます。

「着ている」感じをきちんと出すために、露出が少なくても裸体を描いてから服を描くようにします。

着物の柄や背景の細部は作業中に決めることが多いので、ざっくりと描きます。

できあがった下絵をスキャンしてSAIで開き、フィルタなどで線をくっきりさせます。

これで線画の準備が完了しました。

おおまかな絵のイメージを描いていきます。

今回は秋らしく読書をテーマしました。

全体のイメージができたら細部を描き込んでいきます。

「着ている」感じをきちんと出すために、露出が少なくても裸体を描いてから服を描くようにします。

着物の柄や背景の細部は作業中に決めることが多いので、ざっくりと描きます。

できあがった下絵をスキャンしてSAIで開き、フィルタなどで線をくっきりさせます。

これで線画の準備が完了しました。

2:線画

下絵レイヤーの上に、乗算モードの新規レイヤーを作成し、線画を作成します。

太さ2~3.5の筆ツールを使用し、塗りに馴染みやすいよう、色は焦げ茶を使っています。

髪の影など、V字になっている箇所にインクの溜まりのようなものを入れると、全体にメリハリがつきます。

あとで色分けしやすいよう、線はきちんと閉じるようにします。

太さ2~3.5の筆ツールを使用し、塗りに馴染みやすいよう、色は焦げ茶を使っています。

髪の影など、V字になっている箇所にインクの溜まりのようなものを入れると、全体にメリハリがつきます。

あとで色分けしやすいよう、線はきちんと閉じるようにします。

3:下地を作る

[自動選択ツール]で選択 → [選択ペン]で塗り残しを埋める → 塗りつぶし…という工程を繰り返して、各パーツごとにレイヤーを分けて下地の色を塗っていきます。

基本的に、重なりの上に来るパーツを上の方に持っていきます。

この時点で全体を見つつ大まかなパーツの色を決めていきます。多色使いでもテーマカラーを意識するよう心掛けるとまとまりが出ます。今回は暖色をテーマとしました。

カーテンの前面に紅葉を入れる予定なので、右上にざっくり紅葉の色を置きます。

紅葉は大切なアクセントなので、バックにくるカーテンとのバランスが取れるよう、同化しないようにカーテンの色味を調節していきます。

細かなパーツは全体のバランスを見ながら塗っていくので、この時点では色を置かずに、メインの彩色に入ります。

基本的に、重なりの上に来るパーツを上の方に持っていきます。

この時点で全体を見つつ大まかなパーツの色を決めていきます。多色使いでもテーマカラーを意識するよう心掛けるとまとまりが出ます。今回は暖色をテーマとしました。

カーテンの前面に紅葉を入れる予定なので、右上にざっくり紅葉の色を置きます。

紅葉は大切なアクセントなので、バックにくるカーテンとのバランスが取れるよう、同化しないようにカーテンの色味を調節していきます。

細かなパーツは全体のバランスを見ながら塗っていくので、この時点では色を置かずに、メインの彩色に入ります。

4:肌の彩色

塗りに入ります。

使用するツールは筆、エアブラシ、水彩の3つがほとんどです。

濃度やぼかし筆圧、水分量などの細かい設定は、その都度状況に合わせて調節していきます。

水分量とぼかし筆圧の数値が大きいほどぼかしが強くなります。

まずは肌の着色。ごちゃっとした雰囲気の絵が好きなので、その分キャラクターに目がいくよう、肌はシンプルにあっさり塗るよう心掛けています。

肌レイヤーの上に新規レイヤーを作成、乗算モードにし、[下のレイヤーでクリッピング]にチェックを入れて、影レイヤーとします。

基本的にどのパーツもこの繰り返しで彩色していきます。

頬の赤みは女の子の魅力を上げるポイントだと思っているので、ベースの肌レイヤーに水彩ツールで色を置き、なじませます。チークをポンポンしてあげるイメージです。体温を感じさせる指先も同様に赤みを入れます。

影の塗りが単調だと感じれば、影レイヤーのレイヤー効果の[不透明度保護]にチェックを入れ、エアブラシで影の中に濃淡をつけます。

使用するツールは筆、エアブラシ、水彩の3つがほとんどです。

濃度やぼかし筆圧、水分量などの細かい設定は、その都度状況に合わせて調節していきます。

水分量とぼかし筆圧の数値が大きいほどぼかしが強くなります。

まずは肌の着色。ごちゃっとした雰囲気の絵が好きなので、その分キャラクターに目がいくよう、肌はシンプルにあっさり塗るよう心掛けています。

肌レイヤーの上に新規レイヤーを作成、乗算モードにし、[下のレイヤーでクリッピング]にチェックを入れて、影レイヤーとします。

基本的にどのパーツもこの繰り返しで彩色していきます。

頬の赤みは女の子の魅力を上げるポイントだと思っているので、ベースの肌レイヤーに水彩ツールで色を置き、なじませます。チークをポンポンしてあげるイメージです。体温を感じさせる指先も同様に赤みを入れます。

影の塗りが単調だと感じれば、影レイヤーのレイヤー効果の[不透明度保護]にチェックを入れ、エアブラシで影の中に濃淡をつけます。

5:髪の彩色

髪を塗っていきます。

ベースの髪レイヤーの不透明度を保護し、大きめのエアブラシを使って顔周りの髪を肌の色でぼかします。こうすると顔の周りが明るくなり、髪の透明感が出ます。

筆ツールで影を塗ります。光源と毛の流れを意識しつつ、髪を梳いてあげるイメージで塗ります。

他のパーツでも言えることですが、常に描く対象に手で触れるイメージで塗ると、質感が出しやすいと思います。

影レイヤーの不透明度を保護し、最初に塗った影より濃い色で重ね塗りします。

この時、筆ツールの濃度を少し下げると、自然な感じが出せます。

ベースの髪レイヤーの不透明度を保護し、大きめのエアブラシを使って顔周りの髪を肌の色でぼかします。こうすると顔の周りが明るくなり、髪の透明感が出ます。

筆ツールで影を塗ります。光源と毛の流れを意識しつつ、髪を梳いてあげるイメージで塗ります。

他のパーツでも言えることですが、常に描く対象に手で触れるイメージで塗ると、質感が出しやすいと思います。

影レイヤーの不透明度を保護し、最初に塗った影より濃い色で重ね塗りします。

この時、筆ツールの濃度を少し下げると、自然な感じが出せます。

6:髪の彩色ー2

髪のベースにクリッピングした新規レイヤーを作成し、レイヤーの合成モードを[スクリーン]にして、髪のハイライトを塗っていきます。

これも流れと光源を意識しますが、あまり細かく描きすぎると髪にまとまりがつきにくくなるので、頭が球形であることを念頭に置きつつ、天使の輪となる部分や、髪の束の輪郭を強調したい部分に重点的に光を入れます。

合成モード[オーバーレイ]のレイヤーを作成し、エアブラシで顔周りにふんわりとオレンジを入れ、顔周りの髪にさらに透明感を出します。

この時、明るくした部分の線画の色も水彩筆でなじませつつ赤みを加えると、より透明感が増します。

基本的に、大雑把なぼかしはエアブラシ、繊細なぼかしは筆圧の出しやすい水彩筆で行うことが多いです。

これも流れと光源を意識しますが、あまり細かく描きすぎると髪にまとまりがつきにくくなるので、頭が球形であることを念頭に置きつつ、天使の輪となる部分や、髪の束の輪郭を強調したい部分に重点的に光を入れます。

合成モード[オーバーレイ]のレイヤーを作成し、エアブラシで顔周りにふんわりとオレンジを入れ、顔周りの髪にさらに透明感を出します。

この時、明るくした部分の線画の色も水彩筆でなじませつつ赤みを加えると、より透明感が増します。

基本的に、大雑把なぼかしはエアブラシ、繊細なぼかしは筆圧の出しやすい水彩筆で行うことが多いです。

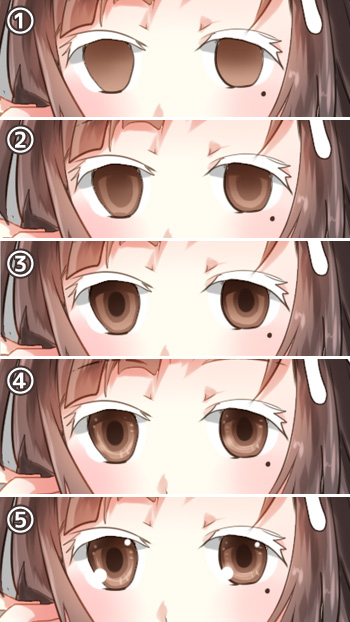

7:目の彩色

キャラの命でもある目を塗っていきます。

1.あらかじめベースのレイヤーで上から下へ明るくなるように、エアブラシでグラデーションを付けます。

2.髪の彩色と同じように、目の影レイヤーを重ね、影の不透明度を保護した上で、グラデーションをつけます。頬に近い目の下部を明るくします。

3.より濃い色で瞳孔を描きます。今回は正面向きですが、この瞳孔の位置によって目線も変わるので、単純ですが気をつかう作業です。

4.スクリーンレイヤーで主張しすぎない程度のハイライトを入れます。メインのハイライトとは違い、ちょっとしたキラキラ感を出したいときに使います。

5.線画レイヤーの上に新規レイヤーを作成し、メインのハイライトをくっきりと入れます。線画の上から塗りを足したい場合は、基本的にすべてこのハイライトレイヤーで行います。

1.あらかじめベースのレイヤーで上から下へ明るくなるように、エアブラシでグラデーションを付けます。

2.髪の彩色と同じように、目の影レイヤーを重ね、影の不透明度を保護した上で、グラデーションをつけます。頬に近い目の下部を明るくします。

3.より濃い色で瞳孔を描きます。今回は正面向きですが、この瞳孔の位置によって目線も変わるので、単純ですが気をつかう作業です。

4.スクリーンレイヤーで主張しすぎない程度のハイライトを入れます。メインのハイライトとは違い、ちょっとしたキラキラ感を出したいときに使います。

5.線画レイヤーの上に新規レイヤーを作成し、メインのハイライトをくっきりと入れます。線画の上から塗りを足したい場合は、基本的にすべてこのハイライトレイヤーで行います。

8:猫の目を描く

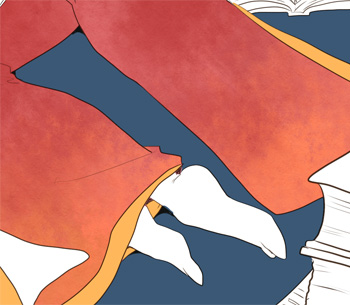

9:着物の下地

着物の彩色をします。

まずは下地として、エアブラシの設定を[にじみ・ノイズ]にして、変化を出したい場所にざっくざっくと色を置いていきます。

[にじみ・ノイズ]にすることで、布地のような少しざらっとした質感のあるグラデーションをつけることができます。

画材効果の用紙質感を利用するのも便利ですが、使いすぎるとかえって見づらくなってしまうので、最近はあまり頼りすぎないようにしています。

まずは下地として、エアブラシの設定を[にじみ・ノイズ]にして、変化を出したい場所にざっくざっくと色を置いていきます。

[にじみ・ノイズ]にすることで、布地のような少しざらっとした質感のあるグラデーションをつけることができます。

画材効果の用紙質感を利用するのも便利ですが、使いすぎるとかえって見づらくなってしまうので、最近はあまり頼りすぎないようにしています。

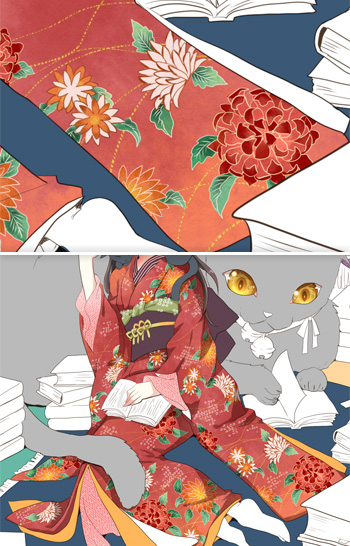

10:着物の柄を描く

1.まず、着物の上に新規レイヤーを作って柄を散らしたい場所に色を置いて、雰囲気を決めます。この時点では柄の形はほとんど描きません。

2.配色が決まったら、新規レイヤーを作成し、全体のバランスを見ながら柄を描き込んでいきます。

着物の柄は、季節やテーマなどに合わせることもあります。今回は秋なので、菊花にします。

カタログ、浮世絵、着物の図鑑などを参考にしつつ、模様を描きます。柄の由来や意味なども勉強しておくのも良いです。

着色の際は、[用紙質感]を使用したり、[にじみ・ノイズ]設定の水彩筆で濃淡をつけるとより美しく見えます。

3.柄線画の不透明度を保護し、色味に合わせて線画の色を変えていきます。金や白地にするとぐっと着物っぽくなります。

柄の線画と塗りを統合して、オリジナル柄素材の完成です。

2.配色が決まったら、新規レイヤーを作成し、全体のバランスを見ながら柄を描き込んでいきます。

着物の柄は、季節やテーマなどに合わせることもあります。今回は秋なので、菊花にします。

カタログ、浮世絵、着物の図鑑などを参考にしつつ、模様を描きます。柄の由来や意味なども勉強しておくのも良いです。

着色の際は、[用紙質感]を使用したり、[にじみ・ノイズ]設定の水彩筆で濃淡をつけるとより美しく見えます。

3.柄線画の不透明度を保護し、色味に合わせて線画の色を変えていきます。金や白地にするとぐっと着物っぽくなります。

柄の線画と塗りを統合して、オリジナル柄素材の完成です。

11:着物の柄を描く-2

[レイヤーを複製]、[反転]、[自由変形]を繰り返しつつ、柄をコピー&ペーストして着物全体に配置していきます。

全体に配置できたら着物のベースレイヤーにクリッピングして、着物からはみ出す部分を隠します。

物足りない部分にアドリブで柄を描き込みます。用紙質感を強めにし、消しゴムなどでランダムに削ると金箔っぽい質感が出せます。

影はレイヤーの画材効果を[水彩境界]にし、シンプルに塗ります。

柄のおかげでかなり密度があるので、あまり影に凝ると柄が負けてしまうのです。

全体に配置できたら着物のベースレイヤーにクリッピングして、着物からはみ出す部分を隠します。

物足りない部分にアドリブで柄を描き込みます。用紙質感を強めにし、消しゴムなどでランダムに削ると金箔っぽい質感が出せます。

影はレイヤーの画材効果を[水彩境界]にし、シンプルに塗ります。

柄のおかげでかなり密度があるので、あまり影に凝ると柄が負けてしまうのです。

12:猫の毛並みを描く

1.まずはうっすらと、平筆設定にしたやや薄めの筆ツールで、猫の毛並の流れを作ります。

2.縞模様を描き込みます。毛の流れや体の立体感を意識して、ぺったりした印象にならないよう気を付けます。

質感が損なわれないよう注意しながら、暗くなる部分にざっくりと影を塗っていきます。

3.スクリーンモードのレイヤーを作成し、明るい部分の毛並を描いていきます。

さらに、線画の上から、線画を塗りつぶすイメージで、明るい色の毛を描き込んでいきます。フワフワな猫の毛並みができあがりました。

2.縞模様を描き込みます。毛の流れや体の立体感を意識して、ぺったりした印象にならないよう気を付けます。

質感が損なわれないよう注意しながら、暗くなる部分にざっくりと影を塗っていきます。

3.スクリーンモードのレイヤーを作成し、明るい部分の毛並を描いていきます。

さらに、線画の上から、線画を塗りつぶすイメージで、明るい色の毛を描き込んでいきます。フワフワな猫の毛並みができあがりました。

13:小物の彩色

1.小物を塗っていきます。ぼんぼりの灯りをあらわすため、後ろにあるカーテンを明暗レイヤーでぼんやり光らせます。

2.線画が塗りになじみ過ぎて見難くなった箇所は、線画の上から明るい色でくっきり描きます。

3.一番上に水彩境界のレイヤーを作成し、紅葉の枝、葉を描いていきます。ある程度描いたらコピー&ペーストで数を増やしボリュームを出します。

2.線画が塗りになじみ過ぎて見難くなった箇所は、線画の上から明るい色でくっきり描きます。

3.一番上に水彩境界のレイヤーを作成し、紅葉の枝、葉を描いていきます。ある程度描いたらコピー&ペーストで数を増やしボリュームを出します。

14:全体に影を入れる

部屋の中の明暗をはっきりさせるため、

各パーツのレイヤーの一番上に乗算レイヤーを重ね、ぼかしのないブラシで絵全体に大きくくっきりした影を付けます。

上が通常モードで表示した所、下が同じレイヤーを乗算モードで表示した所です。

各パーツのレイヤーの一番上に乗算レイヤーを重ね、ぼかしのないブラシで絵全体に大きくくっきりした影を付けます。

上が通常モードで表示した所、下が同じレイヤーを乗算モードで表示した所です。

15:全体を調整して、完成!

キャンバス全体のまとまりを出すため、オーバーレイのレイヤーを作成してオレンジで塗りつぶし、不透明度を調整します。

こうすることで、全体に少し赤みがかった色合いになりました。

細部の塗り残しをつぶしたり、パーツごとのコントラストや彩度を調整して、全体のバランスを整えれば完成です!

こうすることで、全体に少し赤みがかった色合いになりました。

細部の塗り残しをつぶしたり、パーツごとのコントラストや彩度を調整して、全体のバランスを整えれば完成です!

の検索結果 : 0件のページが見つかりました。

もっと見る