写真家青山 裕企

1978年、愛知県名古屋市出身。筑波大学第二学群人間学類(心理学専攻)を卒業後、フリーの写真家に。『ソラリーマン』や『スクールガール・コンプレックス』のほか、『思春期』『スク水 -sukumizu-』『女装少年』『パイスラッシュ -現代フェティシズム分析-』などフェティッシュな視点で日本特有の文化をとらえた作品もある。2007年には『キヤノン写真新世紀』で優秀賞(南條史生選)を受賞。

- 使用タブレット

- Intuos5

- 使用歴

- 2年

- きっかけ

みなさんは、サラリーマンと女子高校生に対し、どんな印象をお持ちでしょうか。スーツや制服といった紋切り型のビジュアルを思い浮かべ、没個性的なイメージを抱く人も多いかもしれません。しかし、そういった「記号化」された対象にあえて目を向け撮影し続けているのが、写真家の青山裕企さん。ジャンプしたサラリーマンを撮影した『ソラリーマン』や、思春期の少年の視点で女子高校生を見つめ直した『スクールガール・コンプレックス』がその一例ですが、これらの写真集は見た目のキャッチーさとは裏腹に、実は青山さん本人の内面に根ざした敬意やコンプレックスによって必然的に生み出されたものだといいます。屈折した幼少期から引きこもりの大学時代を経て、自分を変えようと行った自転車での日本縦断、将来を決めた世界2周の旅のエピソードなど、ロックミュージシャン顔負けの出自を伺いながら、「なぜサラリーマンや女子高校生を撮り始めたのか」についての真相に迫りました。

テキスト・宮崎智之(プレスラボ)

撮影:CINRA編集部

コンプレックスだらけだった少年が日本縦断の旅に

写真家なんて、カッコわるい存在――。

インタビューを始めるに当たり、青山さんが前提として提示した言葉です。これは、「なぜサラリーマンや女子高校生を撮り始めたのか」という問いにも関係してくる重要な言葉なのですが、そのことに触れる前に青山さんの生い立ちから見ていきましょう。

青山:子どものころは、とにかくコンプレックスの塊でした。とにかく人見知りで運動もできず、部活などに打ち込む情熱がない。勉強はできたがゆえに、ついにはガリ勉のイメージまで付いてしまって。当然ながら女の子にはまったくモテませんでした(笑)。これじゃあ駄目だと思い、大学では「人見知りを直すには人の心を知ることだ」と心理学を専攻し、さらに宿舎生活で自分を鍛え直そうと考えたんですが、机の上の勉強だけで本当に人のことが理解できるのか不安になり、入学後まもなく宿舎に引きこもるようになってしまいました。

しかし、こうした体験が写真との出会いに繋がるのですから、人生は分からないものです。

青山:ある日自転車の旅の本を読んで、「運動音痴で人見知りな僕が自転車で日本縦断できれば、自分を変えることができるに違いない」と考え、旅に出ました。その道中、北海道の風景がとにかく感動的なものだったため、現地で一眼レフを購入したんです。広大な土地を自転車で走っていると今まで悩んでいたことがどうでもよくなって、この景色を残したいというシンプルな思いで、写真の魅力にハマっていきました。

コンプレックスだらけの少年時代を経て、ようやく写真に出会った青山さん。さらに、この旅行で後の『ソラリーマン』に通じる「ジャンプ写真」を撮り始めることになります。

青山:もちろん風景だけではなく、旅らしく記念写真も撮影していました。でも被写体は当然、自分ひとり。モニュメントの前で立ちつくす自信なさげな自分を撮影するのがイヤで、ふと三脚を立ててタイマーに合わせてジャンプしてみたら、すごく楽しそうに写っている自分を発見したんです。

グアテマラの朝にシャワーを浴びながら決意したこと

無事、北海道から沖縄の与那国島まで約5,000キロを走破した青山さんは、自信をつけて大学に復学。旅で出会った写真の魅力に、さらに没入していきます。しかし、この時点では写真を職業にしようとは思っていませんでした。

青山:むしろ絶対に仕事にしたら駄目だと思っていました。「仕事にしたら今のように好きに撮れない」と思っていたからです。でもそれじゃあ他に何かあるのか? って考えたら、何もなかったんですね。専攻は仕事に繋がりづらいものでしたし。

そこで今度は「将来の道」を決めるため、「世界2周の旅」に出ることを決意します。迷っても立ち止まらずあえて厳しい状況に飛び込んでいく発想は、宿舎生活を選び、日本縦断を行った時と同じもの。しかし、そこで思わぬ感情に襲われることになります。

青山:なぜ2周かと言うと、1周目はどこでも裸一貫で生きていける自信をつけ、人見知りを克服。2周目は「将来の道」を決めるための旅、というプランだったんです。いろんなトラブルを乗り越えながら、なんとか1周目は達成できたのですが、2周目に入るとなぜか途端に惰性で旅をしているというか、違和感のようなものが出てきてしまって……。とくに2周目は「本当にこんなことをしていて将来の道が決まるのか」という焦りや虚無感でいっぱいでした。

きっと初めは純粋に旅を続けることに必死だったのでしょう。どうすることもできない「内面の敵」と対峙しながら、ただただ旅を続けた青山さん。でも、この終わることはないと思われた苦しみに突如、終止符が打たれます。

青山:ある朝、悶々としながらシャワーを浴びていたんです。すると窓から朝日が差し込んできて……。その瞬間、直感的に「写真家になろう」と決心しました。唐突に聞こえると思いますが、今思えば、大好きな写真を仕事にする勇気がなく、覚悟を決めるためにグアテマラまで行ったのかな、と。決意してからは「こんなところにいる場合じゃない」と猛ダッシュで日本に帰りました(笑)。

こうして人生を賭した旅は見事に目的を達成し、めでたく終了することに。そして大学を卒業後、青山さんはすぐにフリーとして活動し始めました。

サラリーマンと女子高校生への「カッコわるい」こだわり

そんな青山さんが、「サラリーマン」に興味を持ち始めた理由は、何だったのでしょうか?

青山:父が亡くなったことがきっかけでした。それまで僕の中でサラリーマンのイメージは、やりたいことは何もできず愚痴ばかり、といった凝り固まったもの。実際サラリーマンだった僕の父も、休日はテレビを観ているかお酒を飲んでいるかくらいのもので、尊敬できる対象ではなかったんですね。でも葬儀のとき同僚の方から、父がどれだけ人望が厚く、仕事ができたのか、たくさん聞かせてもらったんです。毎日見ていたはずなのに何にも見えてなかったんだな、と強烈なショックを受け、四十九日が終わったころには、気が付いたらサラリーマンをジャンプさせていました。

自分の父親ですらサラリーマンという枠で「記号化」してしまい、本質が見えていなかった、という悲しい事実。『ソラリーマン』でジャンプする人々が、「サラリーマン」という無個性な記号から解放され、確かな人格をまとって立ち現われているように見えるのは、亡き父親に対する青山さんなりのアンサーなのかもしれません。

では、青山さんが「サラリーマン」と並んでもうひとつの重要なテーマと語る「女子高校生」については、どのような思い入れがあるのでしょうか。

青山:それはやっぱり、まったくモテなかったことでしょうね(笑)。『スクールガール・コンプレックス』は、実は「マイ・スクールガール・コンプレックス」なんです。今は結婚もしていますが、高校生のころは女の子と付き合いたくて、触りたくて、見たくて、どうしようもなかった。その気持ちが写真を始めるきっかけにも繋がっているし、切実に作品として残し続けなければと思い、女子高校生を撮り続けているんです。

これまでの話でも分かるとおり、サラリーマンと女子高校生の二大テーマは、青山さんにとって避けることの出来ない、必然的なモチーフ。このことをさらに掘り下げるためにも、冒頭に立ち返り「写真家なんてカッコわるい存在」という言葉の真意をうかがってみることにしましょう。

青山:「次は何を撮るの?」と人から聞かれることもあります。もちろんサラリーマンと女子高校生はこれからも撮っていきますが、自分でも「もう1つモチーフが見つかれば」という思いもあるんですね。でも、もしそのテーマに切実さがなく、上辺だけの興味や小手先の技術で撮ろうとするなら、おもしろい作品になるはずがないんです。つまり、写真家はすべてをさらけ出す「カッコわるい」存在であるべきだと思っていて。一見クールにまとめているように見える写真でも根底にはドロドロした欲望があったりする。自分を見つめ直し黒歴史を掘り起こしてこそ、重要なテーマを見つけることができると思うんです。よくオセロに例えるんですが、もし黒で埋め尽くされていても、裏は必ず白いということ。ちゃんと良いところに白を置けば、黒が一気に白に変わることもあると思うんですよ。コンプレックスは武器になることを僕は人生の中で身をもって知りました。

青山さんにとって写真とは、「カッコわるく」なれるほど、自分をさらけ出せるもの。オセロの黒が白に変わるとき、新たな青山作品を見ることができるのかもしれません。

カッコつけるためのヒミツなんていらない「カッコいい」道具たち

代々木駅にほど近い青山さんの事務所。取材当日は、青山さんも出展した『THE TOKYO ART BOOK FAIR 2012』の前日だったこともあり、ZINEの制作作業に取り組むアシスタントの方の姿もちらほら。お忙しい中、青山さんのクリエイティブに欠かせない「ヒミツ道具」を紹介してもらいました。

ヒミツ道具1 PowerShot S100(キヤノン)

写真家のカメラといえばプロ仕様の大きな一眼レフを想像してしまいますが、「ヒミツ道具」として紹介されたのは、誰でも持っていそうなコンパクトなカメラ。理由を聞いてみると……。

青山:写真を始めてから僕はずっと写真が大好きなのですが、グアテマラのあの日以降一度だけ、大好きな写真を楽しめなくなってしまった時期がありました。作品作りや、その写真のクオリティーにこだわりを持ちすぎて、カメラを構えてるときはおろか、普段携帯電話で写真を撮るときでさえ、「光が足らない」「構図がおかしい」などと理由を付けてシャッターを押せなくなってしまいました。その時に僕を救ってくれたのがこのカメラです。お正月に妻の実家に帰省した際、リハビリのためにこのカメラでおせちを自由に撮りまくったことがきっかけで、写真の楽しさを思い出すことができました。

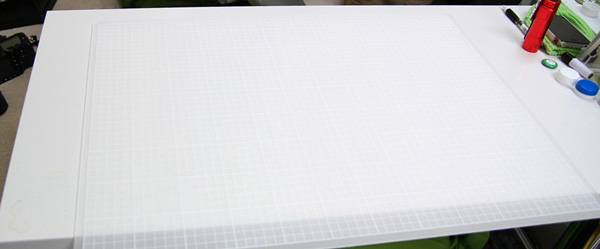

ヒミツ道具2 カッターマット

2つめに登場したのは、デザイン事務所や設計事務所などでよく見かけるカッターマット。写真とどういった関わりがあるのでしょうか?

青山:学生のころから写真をポストカードや卓上カレンダーにするなど、手作りでいろいろ作って友達にあげたりしていたのですが、その楽しみを少しでもみんなに伝えようと、今でもL版の写真を紙に張り付けて冊子にするワークショップなどを行っています。今はデジタルカメラや携帯電話のカメラで撮影し、データ上でトリミングや画像補正、レイアウトまですべてを完結させてしまう人が多いでしょう。でもやっぱり写真はプリントするからこそ、「もの」としての魅力が発揮されるものだと思うんです。手作業で写真を切って紙に貼ったりしていると、今でも楽しい気持ちになります。僕自身もともとそんなに器用じゃないので、ちょっと斜めに切ってしまったりすることもあるのですが、それが人間らしくてまた味わいがあるんですよね。

ヒミツ道具3 消える筆記具フリクション

「カメラの次に好きなのが文房具」という、青山さん。「消える筆記具フリクション」はとても便利なので愛用している方も多いと思いますが、青山さんが選んだ理由は?

青山:写真と並んでライフワークにしているのが文章を書くこと。思春期のころに自分について悩み出してから、手帳やノートにたくさんメモを取るようになりました。ただ僕はもともと文字へのこだわりが強く、昔は授業のノートなんかも少しでも間違ったらノートごと捨てたくなってしまうほどだったんです。それを完全に払拭してくれたのが、この一品でした。実は写真より文字校正のほうが細かいくらいなので、書いたものを簡単に消して修正できるところが魅力なんです。フリクションがなくなったら、いてもたってもいられなくなるでしょうね(笑)。

ヒミツ道具4 ペンタブレット

青山さんは、スキャナーで取り込んだプリント写真に付着したゴミなどをデジタル上で消す作業の際に、ペンタブレットを使用されているのこと。なぜ、ペンタブレットを利用しているのでしょうか?

青山:フィルムで紙焼きをしていた時代にやっていた、ホコリなどのゴミを取るスポッティングと同じ感覚で作業できるからです。もちろんマウスでも可能なのですがやはり誤差も出るし、細かい作業なのでイヤになってしまう(笑)。デジタル上でも昔から慣れ親しんだ手作業の感覚を思い出しながらゴミを取ることができるのは、ペンタブレットだからこそだと思います。とくにIntuos5になってマルチタッチが導入されてからは、ペンだけでなく指でタッチして利用するようになりました。ほかの人とはかなり違う使い方をしているとは思いますが、僕にとってペンタブレットは、デジタルと手作業を結ぶ、重要な役割を果たしているんです。

意外なものも多かった、青山さんの「ヒミツ道具」。その利用法には、手作業の感覚にこだわりを持ちながらも、上手にデジタルを活用している様子がうかがえました。写真家と言えばレフ板など撮影に必要な機材ばかりをイメージしてしまいますが、さまざまなアイテムが創作を支えているんですね。

感覚を大事に「煩わしさ」や「ミス」すら活かしてしまう作品作り

ひと口に作品作りの作業工程と言っても、デジタルカメラで撮った場合と、フィルムカメラで撮った場合とでは、そのやり方も大きく異なります。現在青山さんは、過去に撮影したフィルム写真を使用したエッセイ集の出版を準備中とのことで、今回はフィルムで撮影された場合の作品作りについて、お話を伺いました。紙焼きした写真をデジタル処理する行程を中心に紹介していきましょう。

作業工程1 撮影

今回はフィルムカメラでの工程の説明ですが、シチュエーションによってフィルム、デジタルを問わずカメラを使い分けるという青山さん。

青山:普通は1つのメーカーで揃える人が多いと思いますが、僕はそういうこだわりはなく、撮影の内容によって適したカメラを使用しています。例えば、思春期の視点で撮った『スクールガール・コンプレックス』では、もどかしかった思いを表現するためにあえて処理速度が遅いカメラを使いましたし、浮気の密会現場という設定のフォトブック『吉高由里子 UWAKI』を撮影した際には、リアリティーを出すために素人用のコンパクトカメラを使いました。だって、浮気現場に一眼レフなんて使わないですもんね(笑)。

機材ひとつでもこんなに奥深い話が出てくるとは、驚きですね。

作業工程2 スキャン

次にプリントした写真をスキャンする工程。ここでホコリやゴミが付いてしまうため、「作業工程4」で出てくるホコリを除去する作業が必要になってしまうのですが……。

青山:ペンタブみたいにスキャナーの性能が上がれば解決するとは思うものの、やっぱり手間があるからこそ制作をしている実感もわくんですよね。PCは何台も買い替えてるのに、スキャナーは全然そのまま。先ほどの手作業の話じゃないですが、多少色味が変わっても、ゴミがついてても、曲がっても、それが味になるんですよね。

普通なら「手間」や「煩わしさ」に感じることですら、作品作りに変えてしまう青山さんの一貫した姿勢が伝わってくるお話です。

作業工程3 色調整

先述の通り、スキャナーで取り込む際に生じる大きなトラブルの1つは、苦労してプリントした写真の色味を再現できない、ということ。そのため必要となるのがPhotoshop Lightroomでの色調整です。

青山:このソフトを使えば撮り込んだ写真を一定の色のトーンで、しかも一括して調整することもできますが、僕の場合はひとつひとつの撮影データを確認しながら、トーンカーブなどを使い数値ではなく感覚で調整していきます。やや面倒な手法ですが、やはりここでも手作業の感覚を大事にして。感覚を当てにして作品ごとに「ズレ」が出たほうが人間味のある作品になると思っています。

色補正のように元の写真の色味に近しく調整するのではなく、「あくまでパソコンの画面を見ている『今』の感覚を信じて調整する」ことに、こだわりを持っているのだそうです。

作業工程4 スポッティング作業

「ヒミツ道具」の部分でも触れたホコリの除去などを行うスポッティング作業。デジタルの場合もやらなくてはならない作業なのですが、とくに作品展に展示するような大型の写真を紙からデジタルに変換する際には、少しでもホコリやゴミが付いていると目立ってしまうため、1枚の作業に数時間くらいかかってしまうこともあるそうです。細かい作業のため、作品作りでもっとも神経を使う工程でもあります。

青山:大変な作業ではあるものの、たとえばマウスなどでスポッティングするよりも、ペンタブレットで作業した方が断然楽です。手作業の感覚があるため、仮に少しズレてしまっても味として許せる気がしますしね(笑)。もちろんプロなので「ミス」は許されないんですけど、「ミス」も楽しむくらいの気持ちが大切だと思います。

と、ここでも青山さんらしい作品作りのメソッドを語ってくれました。

派手な印象のある写真家ですが、地味に思える作業がたくさんあることに驚いた方も多いでしょう。また、ときには「カッコわるい」自分を見つめ直してまでモチーフを探したり。イメージよりずっとストイックで煩わしい部分もたくさんある仕事だということが、お話からうかがえたのではないでしょうか。でもある意味、その煩雑さすら楽しんで作品に活かしてしまうのが、青山流と言えるのかもしれませんね。