イラストテクニック第218回/イシカワ ナオキ

第218回は、イシカワ ナオキさんの登場です!

CLIP STUDIO PAINT PROを使ったイラスト作成過程を紹介します。

イシカワ ナオキ

フリーイラストレーター。

どこか懐かしい風景や身近な景色のイラストを主に制作しています。

空や雲、自然物が好きです。最近では機械や建物なども好きで描いています。

WEBサイト

X(旧twitter)

Instagram

pixiv

各項目のサムネイルをクリックすると、制作画面のスクリーンショットか、拡大画像を見ることができます。

スケッチ

思いついたモチーフや風景を線でスケッチしていきます。

今回は歩道橋が描きたかったので、それを中心に構図を考えていきます。

自分のアイコンになるような絵にしたいということ以外は何も決めていなかったので、この構図に辿り着くまで時間がかかりました。

この作業の段階では自分だけが何を描いているのかがわかればいいので、ざっくりとしか描いていません。

ブラシは筆ツールの水彩ブラシの「水多め」で、ブラシサイズを変えつつ描いていきます。水彩境界はオフにしています。

この筆ツールは筆圧によってニュアンスがしっかり出るのが気に入っていて、最近は線画も塗りも基本的にこれを使用しています。

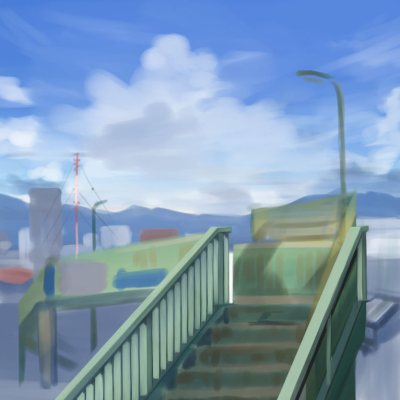

カラーラフ

カラーラフを作ります。

思いついた色でとりあえず塗り、方向性を決めていきます。今回は夕方より少し前の時間をイメージして塗りました。

人物もどんな表情や服装なのかがわかる程度に少し描き込みましたが、後で変えることも多いです。

レイヤーはモチーフごとに簡単に分けておきます。

そしてレイヤーのいちばん上に「色相・彩度・明度」のレイヤーを作り、彩度を0にします。合成モードは色相です。

このレイヤーを表示すると全体をグレースケールで見ることができるので、明暗の差やモチーフの視認性を確認しやすくなります。

背景の清書

ラフの色をスポイトツールで吸いながら背景の清書をしていきます。

モチベーションが上がるので描きたいものから描くことが多いのですが、今回は手前の歩道橋からにしました。人物は背景ができてから描くのでしばらく非表示にします。

まずは固有色を意識して厚塗りで塗っていきます。

色味は後で変えられるので、基本的に影、光、固有色の三色くらいで描いています。

ここではとにかく歩道橋の形を描くことを優先して進めます。ほぼ手描きですが、それだけだと難しいときは直線ツールなども少しだけ使います。

この辺りの作業から、レイヤーが分かれていないと重なっている部分などを描くのが手間な場面があるので、適宜レイヤーは分けていきます。

錆ついた印象にしたかったのでオーバーレイで全体に茶色を乗せました。

汚れは後でしっかりと描く予定です。

街灯も同様に塗りました。

気分転換のために歩道橋以外のところも少しずつ描いています。

電線を足してもいいかなと思ったので追加しました。

歩道橋の影をもっと青くしたかったので色味を調節しました。光ももう少し欲しかったので覆い焼き(カラー)で黄色を乗せました。

そして歩道橋についている信号機や看板を少し描きました。看板の中の文字が思いつかなかったので後で描きます。

先ほど描いた建物のレイヤーの下に、さらに奥の建物を描きます。

この後人物を描くときに大きさやポーズを変える可能性があるので、人物で隠れそうなところも関係なく描きました。

また、手前の左右の建物に、乗算やソフトライト、覆い焼きで光と影を追加しました。

歩道橋の左側の柵の影も気になったので調節しています。

左の民家の屋根の光を少し柔らかくしました。

右下の建物も描きながら、どのような建物がいいか探っています。

ここでパーツごとに分けていたレイヤーをモチーフごとに統合してまとめました。全体的なレイヤー数もデータの容量も減るので作業しやすくなります。モチーフをファイルごとにあらかじめまとめておくと、統合しやすいです。まとめる前のデータは後で描き直すときなどに使うことがあるので残しておきます。

電線と電柱を追加しました。これらは先に描くと他のモチーフが描きにくくなるので、このタイミングで描画します。

雲を描きます。個人的に描くのが好きなのと、全体のバランスを見ながら描くためというのもあり、背景の最後に描きます。

ラフの色をスポイトで吸いながら水彩ブラシの「水多め」でざっくり形をとり、油彩ブラシの「ガッシュ細筆」で輪郭を削り、また水彩ブラシの「水多め」で少しぼかす、という手順を繰り返していきます。

自分で撮った雲の写真を見ながら違和感のない雲を目指して描きました。

その他もカフェの色や奥の山の形など、気になったところを少しずつ加筆、修正しています。

人物の清書

人物を描きます。

人物はまず目が行くモチーフなので、拡大して見られても大丈夫なようにある程度アップにして描いていきます。拡大し過ぎると必要以上に描いてしまうので、ときどき引いて見るなど気をつけながら進めます。

ラフでは線画と塗りでレイヤーを分けていましたが、今回は結合して進めています。今までは人物だけはパーツごとに分割して描くことがほとんどでしたが、今回は一枚のレイヤーに描いていく方がやりやすかったのでこの方法にしました。

顔の影や光など、後から調整したいところは乗算やオーバーレイ、ソフトライトでクリッピングして描いています。

また、ラフの帽子の色味が周りの空と被っていたのでオレンジ系にして目立つようにしました。

紙のような質感を出すために単色カラーの素材の中からテクスチャをいくつか乗せます。1種類だと単調になるので今回は「画用紙」「画用紙C」の2種を不透明度10%、オーバーレイにして全体のいちばん上に乗せました。

画用紙Cは作品によって効果のレイヤーカラーの色を変えます。今回は紺色にしています。

また、漆喰の画像もよく使うテクスチャです。この絵では結局使いませんでしたが、レイヤーカラーをオレンジ色にして試していました。

それと、人物全体の明るさを少し上げ、コントラストは下げています。

仕上げ

気になったところを修正していきます。

人物の顔や服の影などを加筆しました。

さらに、喫茶店の看板や奥の建物、雲の色なども変えています。

普段描いている液タブの画面だけでなくスマホの画面で見ると印象が違うこともあるので、いろいろな見方をしながら直したいところがないか確認します。

時間があるときはなるべく客観的に見るために数日寝かせることもあります。