イラストテクニック第224回/りん

第224回は、りんさんの登場です!

難しく考えず背景に挑戦できるコツや、サイズの比率を意識したアイテムの描写に注目ください!

りん

イラストレーター。

童話や異世界など、ちょっぴり不思議な世界を描くのが好きです。

X(旧Twitter)

pixiv

ポートフォリオ

各項目のサムネイルをクリックすると、制作画面のスクリーンショットか、拡大画像を見ることができます。

りんさんの作業環境

描画ソフト:CLIP STUDIO PAINT PRO

使用ペンタブレット:Wacom Cintiq 22

大きな画面で細かい部分まで描き込めたり、スタンドで角度を自由に操作できたりするところが非常に使いやすいです!

ラフ・色ラフ

今回は「背景ありのイラストを楽に描きたい」というときの個人的な小ネタなどをお伝えできればと思います!

全体的にしっかりと丁寧にイラストを描きたいときよりも、背景をゆるく描きはじめたいときの作画工程を想定しています。

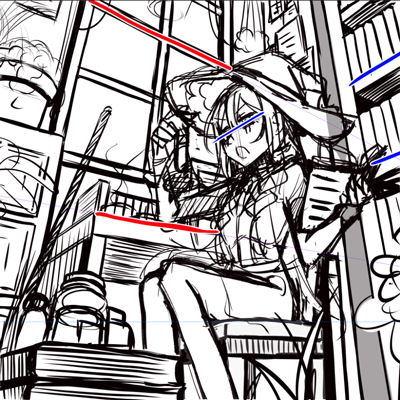

まずは、パースを特に気にせずにイメージする絵を【Gペン】で描きます。

そのなかで「特にここの角度はズラしたくない!」というところ(左図のなかの赤や青の線)を決めました。そのラインに揃うようにパース定規を設定します(右図)。

パース定規に沿って赤色・青色・緑色で引いたものをガイド線にしてパースの指標にしました。

透明度を下げたガイド線と揃うようにラフをもう一度描き起こします。厳密に揃えてはいません。

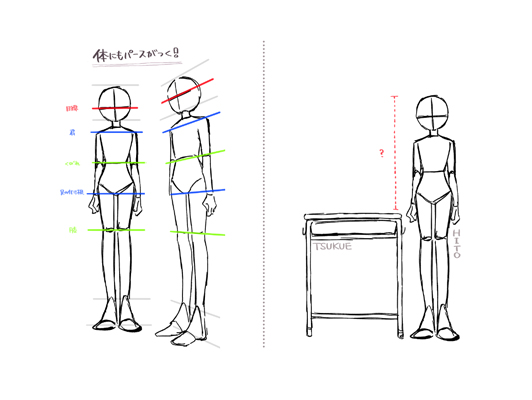

人物を置くとき、人にもパースがかかることを頭に置いておくと描きやすいです!

視線・肩・骨盤の辺りをパースの線と重ねるイメージです。

また、人物と比べて家具や小物の高さがどのくらいかを考えることもポイントです。「物A」に比べて「物B」の大きさはどれぐらいかを意識して描いています。

私は身長が約160cmで、記憶の中では机の高さが股下にあり、座ったらおへそより少し上に机の高さがあった記憶があります。そういった経験を元に大雑把にサイズ感を合わせました。

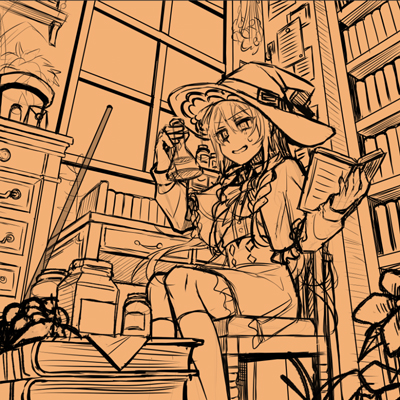

色を決めていきます!

全体的にオレンジっぽくしたいので、イメージする色を一面に塗ります(左図)。

これを肌の色のベースカラーに決めて、その色が「肌の色」とわかるように隣接する色を選んでいきます(右図)。

難しいときはそれぞれの固有色をそのまま置いて、上から背景の色を「乗算」モードで馴染ませていきます。

色ラフの完成

色を乗せると絵の印象が変わるので、寂しいと思ったところに小物を描き足していきます。

影にしたいところは「乗算」、光を描き込みたい所に「オーバーレイ」や「加算・発光」で色を乗せたら、色ラフの完成です。

レイヤーを統合するのが苦手なので、ここで新しいキャンバスを用意しました。

線画

塗りで細部を表現するので線画はシンプルに【Gペン】でサッと描いていきます。

もう少しこだわるなら、アウトラインや、手前にある物ほど太い線で描くのが良いと思います。

レイヤーは「背景」「キャラクター」「キャラクターよりも手前の物」でフォルダをわけておきます。

色を塗る

色ラフからスポイトして、ベースの色をベタ塗りします。

【バケツ塗り】と、【隙間無く囲って塗るツール/コンテンツID:1759448】をよく使っています。

このときは工程をスキップしましたが、手前の物は後でぼかすため、その下の背景までしっかりと塗っておくと作業がしやすいです。

影の色は「乗算」レイヤーを作成して塗ることが多いです。

色相環で見たときに、明るくしたい場所は黄色寄りに、暗くしたいときは青に近づけた色を選択します。

今回は全体的にオレンジ系の色調なので、ピンク色や紫色をメインに使いつつ、もっと濃くしたい影には青色を使います。

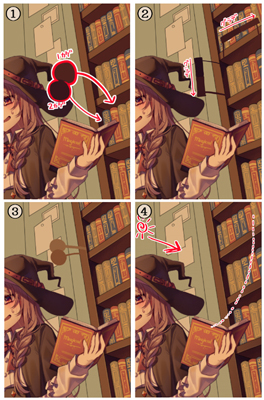

本棚を塗る

本棚を塗ります。

①バケツ塗りで大まかに影が落ちるところに茶色を置きます。もう一段階暗くなる場所に少し濃いこげ茶色も塗りました。

②「すみに近いところから外側へ」もっと濃い影色をふんわりと塗ります。感覚的にぼかしながら塗れる【これだけで塗る筆/コンテンツID:1382966】を愛用しています。

③ベースの色と影になる場所の中間に、ベースの色よりも少し明るい茶色で線を引きます。

④最後に、光の当たり具合が弱まる場所にふんわりと【エアブラシ】で影を乗せました。

本棚部分が完成しました。

この彩色方法でだいたいのアイテムを"それっぽく"描くことができると思っています。

資料を見て描くことが一番ですが、背景の作画にはどうしても苦手意識が出てしまうと思うので、「あくまで楽しく描きはじめる!」というときに使える簡単な方法のひとつとして捉えてみてください。

窓の外を塗る

本棚と同じように部屋のなかの小物を塗り進めたら、次に窓の外を描きます。

部屋のなかに注目してほしいので、窓の外はあまり描き込まず、コントラストを下げるように気を付けながら塗りました。

まずは木を置きたい場所よりも少し狭い範囲に、一番暗い影色を大まかに置きます。

つづいて影色よりも明るい色で葉を描きます。

シルエットの外側部分は【Gペン】で形をハッキリと描き、内側は【Gyoku Smooth/コンテンツID:1789566】の透明度を80%程度に調整したブラシでラフに描いていきます。

外側は、物が何かを認識する為に注意深く見てしまうけれど、内側はそこまで意識して見られないので、時短もかねて描き分けています。

空と木の色味を調節したら、葉の隙間に薄い色で木の枝を描きます。

また、葉の間から向こうの景色が見える方が好きなので、少しだけ葉を削って隙間を作りました。

最後にエアブラシでふんわりと影を乗せて濃淡をつけます。

厚塗りで小物を描く

「線画を描きたくない!」と後回しにしていた小物たちを厚塗りで仕上げていきます。

私は結構な面倒くさがり屋で、背景の線画で心が折れて作品をボツにしがちなのですが、線画がなくても描ける方法で描き続けられるようになりました。ひとつの方法として知って頂けたらと思います。

色を塗るときのようにベース色でシルエットを描いて影を入れ、描き込みでタッチを増やします。最後に元の背景に落ち影を入れました。同じように厚塗りで他のモチーフも描き足していきます。

手前にある重なる本やビン、植物を加工します。

全体的に色のトーンが似てしまったので、手前のアイテムの色に差をつけます。「乗算」レイヤーで全体に紫系を乗せて色味を調整しました。

さらに【JLペンぼかし/コンテンツID:1883234】でぼかして手前と奥に差をつけます。

ぼかすことで、メインのキャラクターに視線が向いて、手前に視線がいかないようにするという役割もあります。

奥にある背景と手前のアイテムに距離感を出したいので、「手前のアイテム」の下層に新規レイヤーを作成して【エアブラシ】をかけます。

背景の色と馴染ませたいので、今回は壁の色をスポイトしました。

これで、「奥の背景」のコントラストが下がり、浮き出てほしい「手前の物」がハッキリと見えるようになったと思います。

メインキャラクターへ視線を誘導したいので、キャラの下層にもレイヤーを追加して、壁の色をスポイトした【エアブラシ】をかけました。

仕上げ

光の加減を調整します。

「加算・発光」レイヤーを追加し、光が入る窓の周りに【エアブラシ】でオレンジ色をかけます。

さらに別の「加算・発光」レイヤーで光が当たる面に【これだけで塗る筆/コンテンツID:1382966】で色を置きました。

光を足すだけではなく、光源から遠い足元部分に「乗算」レイヤーで影を足します。【エアブラシ】でふんわりかけました。