- ——絵を描き始められたきっかけから教えてください。

- 小さな頃から絵を描くことは大好きで、目についたものを毎日のように描いていました。子供の頃って所有欲を満たすかわりに絵を描くようなところがあると思うんですが、僕は特に車などの乗り物が好きで、環状8号線が近かったこともあって、そこを行き交う車を眺めては描いていました。

- ——絵描きになりたいと初めて思ったのは?

- 幼稚園ぐらいのとき両親に連れられて上野の美術館に行ったことが原体験だと思います。ヨーロッパの写実主義絵画を集めたような展覧会をやっていて、そこでミレーの『落穂拾い』を反射的に「これ、好きだ!」と思って、売店で絵葉書を買ってもらいました。予備知識も先入観もない子供だったから、なおさら印象が強かったんでしょうね。そのときに漠然と「絵を描く人になりたいな」と思ったんです。

- ——中沢さんの持ち味であるリアルな質感の絵はその体験が原点なのでしょうか?

- そのときは漠然とした思いだったんですけどね。幼稚園まではずっとクレヨンで描いていて、小学校に上がってからはキンキンに尖らせた鉛筆を使って、より写実的に描くようになりました。車の仕組みに興味があったので、実在する車ではなく自分で考えた設計図のようなものを描いたり、フォルクスワーゲンにポルシェのエンジンを載せたものを考えたり。自分でデザインした車もよく描いていました。

- ——仕組みを知ることで、より興味が深くなっていったんですね。

-

その頃は絵描きというよりカーデザイナーになりたいという感じでしたね。オートバイも好きだったんですが、最初はなかなかうまく描けなくて。ところが、5年生の時にホンダからCB750という衝撃的にカッコいいバイクが発売されて、続いてタミヤからCB750の精密なプラモデルが出たんですよ。それを自分で組み立てて、それでオートバイの基本的な仕組みや構造がわかってからスラスラ描けるようになりました。

- 一番身近な乗り物だったということで自転車もデザインしていましたね。BMXのフリースタイルのようなことを、当時は「曲乗り」とか言ってよく遊んでいたんですが、もっと乗りやすい理想的な自転車ができないものかと絵に描いたり、行きつけの自転車屋さんに行って実際に改造したりしていました。

- ——イラストレーターになりたいと思われたのは、どういったきっかけですか?

- 中学時代に家庭教師をつけられていたんですが、その人がマフラーをぶった切ったバイクに乗ってくるような兄ちゃんで、手土産に車やバイクの雑誌を持ってきてくれていたんですよ。それを夢中になって読んで、そこに掲載されたたくさんのイラストを見て、それまで「遊び」だと思ってたことが「仕事」になるかもしれない、と思うようになりました。

- ——特に影響を受けたイラストレーターの方は?

- 摺本好作さんの絵は好きでしたね。プラモデルのインストラクションでも「上手いな」と思うと摺本さんのサインがありました。プラモデルのパッケージにも影響を受けました。最初は写真だと思って眺めていたんですけど、よく見ると絵だということに気が付いてぶっ飛んだんですよ(笑)。アメリカンポップアートのスーパーリアリズムも好きになって、それからは写真と見分けのつかないようなリアルな絵を描けるようになりたいと。

- ——それから、イラストレーターを目指して活動されてきたんですか?

- イラストレーターになりたいという思いはひそかに抱いていましたけど、親父がすごく厳格な人だったこともあって口には出せませんでしたね。中学校も校則の厳しいところで馴染めなくて、そこでちょっとドロップアウトしたんですよ。友達とつるんで街をうろついたり、ギターやドラムセットで遊んだりしているうちに成績もどん底。で、ついに担任の教師が家までやって来て、両親と3人に取り囲まれて「このままじゃ入れる高校がないぞ。将来どうするつもりなんだ」と問いつめられたときに、初めて「イラストレーターになりたい」と口走ったのです。そしたら、意外にもその担任があっさりと「じゃあ、がんばって美大に行ってイラストレーターを目指せ。でも、美大にだって学科試験はあるぞ」と言って、唖然としている両親を説得してくれたのです。僕も目標ができたので、それから半年で中学3年ぶんの勉強をやり直して、なんとか目標の高校に入れました。

- ——では、高校に入ってからは美大に一直線という感じですか。

- 高校で美術部に入って、部内でも美大受験組に加わって石膏デッサンなどを始めました。全寮制の高校だったので、放課後から夕食までびっちりと。車やオートバイへの興味も封印してやっていたんですが、それでも美大のハードルは高くて浪人。で、美術予備校に入りました。このときほど、人生で最も真剣にデッサンしたことはないですね。2浪してようやく多摩美術大学に入りました。

- ——あれだけお好きだった車などを封印したというのはすごいことですね。

- でも「封印していた」というよりは「忘れていた」という感じ。そのころは受験仲間とバンドを組んで音楽に熱中していたんですよ。70年代の後半だったのでオイルショックと排ガス規制があって世の中の車が一気につまらなくなっちゃったし。スーパーカーブームの全盛期でしたけど、そういうのも年齢的にさすがにちょっと子供っぽいなと思ってましたしね。

- ——乗り物への思いが再燃したのはどういったきっかけですか?

- 大学に受かって、通学のために原付バイクを購入してからですね。乗った瞬間に「あ、オレ、バイク好きだったんだ」ということを思い出して。すぐに原付では物足りなくなって250ccのバイクを買って、それまで「観光バスで行く所」だと思っていたような所にも自分の力で行けることを知って、一気に世界が広がりました。仲間と勝手に大学の裏山を造成してモトクロスのコースを作ってレースを開催したり、なんてことも(笑)。卒業制作もアクリルでバイクがジャンプするシーンを四枚の連作で描きました。

- ——卒業されてからすぐにイラストレーターになられたんですか?

- 一貫してイラストレーター志望ではあったんですけど、どうやってなればいいかわからなくて。イラストレーターの求人なんてないですからね。で、これは自分からやるしかないと思って、これまでに描いたものをまとめてあちこちに売り込みました。でも、もちろん絵の仕事なんて簡単に見つかるわけがなくて。おまけに、たまに雑誌のモノクロカットの仕事なんかをもらっても、べらぼうに時間がかかってしまって自分のダメさとプロの壁を思い知りましたね。それからデザイン会社にグラフィックデザイナーとして就職して、1年間は広告のデザインをしていました。

- ——お仕事としてのイラストレーターの厳しさを知って、再起されたのはどういった経緯だったんですか?

- 「このままじゃデザイナーになってしまう」という焦りがあって、お金も少し貯まったので、もう一度イラストレーターを目指そうと思って会社を辞めました。そのころに「ミスターバイク」という雑誌に売り込みに行って、そこで連載が決まったんですよ。それが実質的なデビューかな。その少しあとでイラストレーターを募集してる求人広告を出してる会社を見つけて、そこで働き始めました。それからは連日会社に泊まり込むほど忙しい生活になりましたね。

- ——念願のプロデビューを果たされて、いかがでしたか?

- 大変だったけど楽しかったですよ。もうプロですから絶対に失敗はできないし、納期も厳しいし、連日徹夜だったけど、それが「あ、プロになったんだな」という実感があって。仕事だからどんなものでも描かされたけど、それもすごく勉強になりました。日本人形も「描け」といわれれば喜んで描きましたよ。当時はバブル真っ最中で、仕事も腐るほどありました。高いハードルをクリアするたびにスキルアップしていく手応えもあって、本当に面白かったですね。

- ——車など乗り物のモチーフでご自分のイラストを描かれるようになるのはどういったお仕事がきっかけだったんですか?

- 会社でイラストレーターとしての自信をつけてから、フリーとして独立したんですが、ちょうどそのころ「ミスターバイク」で仕事をしていたカメラマンから紹介されて「デイトナ」の創刊号から連載を始めたんです。その直後に「ホットバイクジャパン」というハーレー専門誌も創刊されて、そこでも連載が決まって。90年代の10年間はその2誌を中心に車やバイクを描いてきました。

- ——当時からアメリカのイメージを絵の中に取り入れているのも印象的です。

- 親父が頻繁にアメリカに行っていた影響もあって、子供の頃から憧れはあったんですよね。で、雑誌の仕事で初めて渡米して、それまで空想で描いていたカリフォルニアの空を見上げて、一気にハマりました。気候も違いますし、何より太陽の光線が違う。空気が乾燥しているから、光が吸収されずダイレクトに地上に届くんです。日本だとどんなに晴れてもそうはなりませんからね。ビカビカのクロームメッキとカリフォルニアの青い空という、周囲がイメージしている僕のスタイルはそのときに確立した感じです。

- ——デジタル作画を取り入れたのはいつ頃ですか?

- 90年代の終わりごろからです。その頃から世の中が一気にデジタル化に傾いた影響で、僕が主に使ってきたエアブラシの材料が次々に製造中止になって手に入らなくなったんですよ。それで、僕もデジタル作画を取り入れはじめました。ペンタブレットの存在も知っていたので、これだと違和感なく移行できるなと思って、デジタル導入と同時に初代Intuosを購入しました。

- ——初めてデジタルで描かれたときの感想は?

- 割とすんなり描けた、という印象でしたね。もっとメカメカしい、硬い絵になるのかなと思っていたんですが逆で、柔らかい質感の光を描くのにすごく向いていたのは意外な発見でした。エアブラシでは苦手意識の強かった、室内や日陰、夜といった柔らかい表現にデジタルは合うんです。これも画材の一種なんだな、と思いましたね。表現がひとつ広がった感じです。

- ——今回、Cintiq 24 HD touchを使われてみていかがですか?

- やっぱり描いているところが見えるところが今までにない感覚ですね。板のペンタブレットに慣れてしまっていますが、もっと簡単にアナログの感じに近付けて使えると思います。子供の頃にやっていた落書きを思い出しますね。改めて、絵を描くということに没頭しそうですよ。

- ——デジタルではどのような作業工程ですか?

- 基本的に鉛筆で描いた下描きをPCに取り込んで、塗りだけPhotoshopを使っています。最初の頃はかなり緻密に下描きを描いて、塗り終わったら下描きを消す、というアナログの延長に近いことをしていたんですが、そのうちにあまり面白さを感じないなと思って、逆に下描きをラフに描いて残すようになりました。デジタルでさらに補正をかけて荒らしたりとか。「デジタルだからこそ意識して手の痕跡を残そう」というように変わってきましたね。

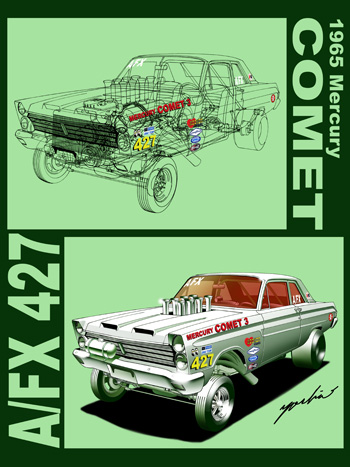

- デジタルならではの描き方としては、車のパーツをレイヤーごとに分けて描いて、後から重ねていって一枚の絵にすることもあります。この描き方だとデッサンが狂っているとパーツ同士がうまくかみ合わないので、ちょっとトレーニング的な意味もありますね。自分のデッサン力を再確認しようと。

- ——リアルな絵を目指すにあたってやはりデッサンが重要なんですね。

- 高校や予備校時代に石膏デッサンをやっていたときは気が付かなかったんですけど、あれは「描くトレーニング」ではなく「見るトレーニング」なんです。対象をどれだけ深く観察して、それをどれだけスムーズに指先まで伝達できるかという訓練なんですよね。たとえば、子供がスラスラ描けるアンパンマンを「描け」と言われても、ほとんどの大人は描けなくて「いかに日頃からアンパンマンをちゃんと見ていないか」ということを思い知るはずです。絵が描ける描けないというのはまず「目」が重要なんです。

- 質感のリアルな描き分けのことを言われることも多いですが、意識して描いていないかもしれません。自分で車やオートバイの整備や修理もやるから、部品の手触りや重さなど、目だけでなく皮膚感覚まで含めて体験として知っていて、それが自然に絵になるんだと思います。

- ——質感を生かした絵は、今でも雑誌「ライトニング」などで現在も続けられていますね。

- もうすぐ10周年になりますね。アパレル会社がスポンサーになっているタイアップページで、イラストとエッセイを毎月と、不定期ですが表紙を描くこともあります。知らないテーマを与えられて手こずることも多いですが、すごい勉強になりますね。

- ——イラストレーターとしてこれからの目標はありますか?

- プライベートでは車もオートバイも好きですが、仕事でしがみつくつもりはないですね。もう、そういう時代じゃないし。それよりも、今までの自分からはかけ離れたもの、たとえば、最近では女性を描くことにハマっています。デジタル作画ならではの柔らかさを最大限に生かせますし、やはり綺麗な女性を描くのは楽しいですから(笑)。それから、慣れないものを描く楽しさもあります。自分が女性を描けるとは思ってなかったし、描こうと思ったこともなかったですから。だから、女性を描くことにはまだ伸びしろがあるというか。車などに代わって自分のメインのモチーフにできるなら追求してみたいですね。

- ——それでは、次回ご登場いただけるイラストレーターの方を紹介してください。

- マツオヒロミさんを。若手のガールズイラストレーターですが、まだ彼女がマアチュアだった時にインターネットで作品を見つけてあまりの綺麗さに、初めて「他の人の絵に見とれる」という体験をしたんです。その後、僕がオートバイ、彼女が女性を描いて一枚の絵にする、というコラボレーションのシリーズもやるようになりました。ミュージシャンがセッションするようなスリリングな緊張感が楽しかったです。以来、ずっと注目している作家さんです。

書籍紹介

「イラストレーターのわ」は、業界で活躍するイラストレーターの方へのインタビューと、尊敬するお友達を紹介してもらうコーナーです。

いつか皆様にも繋がる「わ」になるかも…? みなさまの今後の創作活動のヒントに活用してください!

の検索結果 : 0件のページが見つかりました。

もっと見る