- ――上杉さんが絵をお仕事にしようと思われたきっかけは、何でしょうか。

- 子供の時から、「絵描きになるだろう、なるしかない。」と思いこんでいたんですね。雑誌『Starlog』や当時のSFブームの影響で、SF・ファンタジーアートのようなものがやりたかった。作家で言うと、メビウス、ブライアン・フラウド、アーサー・ラッカム、武部本一郎さんや天野喜孝さんみたいな仕事がしたかったんです。当時は田舎にいると絵描きになるには不利だったので、とりあえず上京する理由を探していた時に、たまたま本屋でセツ・モードセミナーのノンフィクションを見つけたんです。読んでみたらやたら自由そうで、僕はどうも学校自体、集団生活自体が苦手な方なので(笑)、ここはよいだろうと思って入学しました。

- 当時、ファッションなんか全然興味ないような、本当に田舎のオタク少年だったので、入ってみたらすごいカルチャーショックで。アニメ・マンガ系列とは対極にいるような人たちがたくさんいて、今までよいと思っていたことが全否定されて「どうしよう!?」と。

- ――そこが運命の分かれ道だったのですね。

- そういう時に両親から仕送りを止めると言われて、とにかく絵を描く以外の職業につくのは嫌だから、どうにかしないといけないと。その時に、漫画家の谷口ジローさんがアシスタントを募集しているってことを、たまたまめくった本で知ったんです。応募してみたら「じゃあ来てください」ということになって。なぜ谷口さんのところ行こうと思ったかと言うと、昔読んだ『Starlog』に、メビウスの本が日本で一番あるところは谷口ジローのところだと書かれていて、そこに行ったらメビウスが沢山見られるのかぁ! と思って。実はそれまで谷口さんの作品を読んだことがなかったっていう、非常に失礼な(笑)。

- で、西武線の清瀬にある古い木造アパートで、アシスタントを含めて5人くらいでずーっと仕事しているって感じだったんです。洋書のバンドデシネを扱っている店自体も、当時はイエナっていう銀座の本屋さんくらいしかなかったのかなぁ。

- ――今のおしゃれなイメージとはだいぶ違う環境ですね。

- そうですね。谷口さんのアシスタントに入ったのが22才くらいだったんですが、30才が近づいた頃から焦りはじめて、描いた絵のファイリングをして持ちこみを始めました。10ヵ所くらい回って絵自体はほめられたんですけど、結局その時は仕事にはなりませんでした。一方、当時谷口さんが『STUDIO VOICE』という雑誌で挿絵の連載をしていたので、紹介してくださいと気軽に頼んだら、編集長に聞いてくれて。その編集長から、デザイン事務所の方に持って行ってくださいと言われた先が、藤本やすしさんというアートディレクターの人で。そこに持ちこんだ絵が、当時創刊されたばかりの『GQ』という雑誌にそのまま載ったんですよ。

- ――それが最初のとっかかりになって、仕事がつながっていったのでしょうか。

-

ええ。編集者側からすると、一度仕事をしたことがあれば二回も出来るかな、って思いますよね。

あと、自分が下のランクだと思っているところで仕事しても、それをきっかけに来る仕事って、そこからさらに下のところからなんですよね。じゃあ一番上のランクから行こうって思って、当時、イラストレーターの間で一番載りたい雑誌だった『anan』と『OLIVE』に電話したら、門前払いで(笑)。だったら同じマガジンハウスならどうかと、『クリーク』のアートディレクターの方に電話したところ、見てもらえたんです。「なかなかいいんだけど、ちょっと、顔が見たことあるような顔だなぁ」みたいなことを言われたのを覚えています。で、その直後は音沙汰がなかったのですが、半年くらいしたら編集長が変わって、その方が新しい人を使いたいということで僕の絵に目を止めてくれて、初めて仕事が来たんですね。

- ――タイミングや相性があるのですね。

- そうですね。当時のマガジンハウスには、若手を育てる気風があったと思うんですね。なので、人物のスタイルみたいなのものは、マガジンハウスの雑誌を毎週描いている中で、自然と出来あがってきたと思います。

-

例えば、顔に特徴がないと言われたので、じゃぁどうしたら特徴が出るだろうっていろいろ考えた末に、横顔しか描かなきゃどうだろうと思ったんですね。で、当時「パリっぽい風景を描いてください」ってよく言われるのに反発があったので、すごく東洋人的に描いてみようと考えて。外国人が描く日本人って、割とつり目じゃないですか。それをわざとやったんです。

最初はすごく嫌がられていた時もあって、「平仮名の“し”みたいな目の描き方はやめて下さい!」って。その時はやめるんですけど、次はまた(笑)。

- ――根くらべで出来あがったんですね。

- 元々は女性誌に載りたいなんてことはなかったんですが、セツ・モードセミナーに通っているうちにファッションイラストレーションにも興味を持ちはじめて、谷口さんのところで細かい線画や背景みたいなものを描きながら、そういうファッションみたいなものも描けるようになっていったのですね。で、実際に女性誌から依頼が来るようになると、男性なのに女性向けのものを頭で作って描くっていうことが、まるで演技をしているみたいで面白かったんですよ。

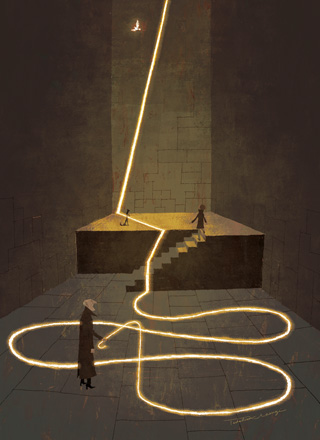

- ただ、片一方の、ファッションじゃない方の創作意欲が満たされることがなかったんですよ。光の表現とか、奥行き感のあるものとかもやってみたかったのですけど、女性誌ではまずそういうものを描ける機会がなくて。いろいろなところから仕事が来るようになってから、「ひとつくらいだめになってもいいだろう」っていう、ちょっと傲慢な感じで、依頼されてもいないものを暴走して描いたりしていました。丁度その頃に、『コララインとボタンの魔女』のコンセプトアートの仕事も来たりして。

- ――『コラライン』であらためて注目されたことで、変わったことはありますか。

- 元々ずーっと、10年以上同じように仕事をしているだけなので、急に現れた人みたいに言われても、どうしたらいいのか分からない(笑)。ただそれまであんまり注目されなかった方面の方々から注目されるっていうのはありがたいですけどね。ただちょっと……なんでしょうね。外側からの力で段々方向が変わってきている感じはありますね。

- 『コラライン』の時は、片手間では出来なくて、ほとんどの仕事を断っていたんですよ。最初は2週間くらいって話だったのですけど、2年くらい関わることになって。ファッションぽい仕事も全部断っていたので、ぱったり来なくなってしまいました。

『コララインとボタンの魔女』イメージイラスト

- ――かえって幅が広がったという感じですか。

- どうでしょう。雑誌って、原稿料がそんなに高くないんですよ。だから、とにかく量を描いて収入を得ているみたいな仕事の仕方だったんです。最近は広告の仕事が増えて、量が少なくて時間をかけてやる仕事が多くなってきたんですけど、良し悪しはあるなと思いますね。次から次へと追われるように描いていた時の方が、数打ちゃ当たるでよい絵を描けていた気もするんですよね。

- ――『コラライン』では建物や背景までデザインされていますが、そこにはアシスタント経験が役立ちましたか?

-

元々、今のイラストにも、ものすごく役立っていると思うんですよね。空間の中に人がいるっていうのが、一番やってみたかったんです。

最初にアニメーションを意識したのが、学生時代に見た宮崎駿さんの『長靴をはいた猫』なんです。あれのお城の中が多分、空間全部を作って、そこをどう動くかっていうことを考えて作ってるんだと思うんですよね。その後、『未来少年コナン』をたまたまテレビで見て、それもやっぱり似たような動きだった。で、それが同じスタッフだってことが分かって、非常に感動したんです。それで、当時宮崎さんがいたテレコム・アニメーションフィルムに応募しようと思ったんですよ。16歳の頃だったから、18歳以上しか募集していなかったのであきらめたんですけど。でも、テレコム出身の田中達之さんと大体似た経歴なんですよ。だから、無理やり行けば入れたんだって、後から知った時にはちょっとショックでした。もしそうしていたら、人生が変わっていたでしょうね。

その後、大友克洋さんとかが出てきて、「『長靴をはいた猫』の他にもこういうことをやっている人がいるんだ」って思ったんですけど、多分お二人ともメビウスが元なんですよ。単純な線で空間を描くってこと。多分メビウスが発見したことって、そこだと思うんですよね。

- ――ルーツはメビウス?

-

浮世絵、歌川広重の絵なんてのは、メビウスに近いようなものが実はあるんじゃないかと思って――空間はないんですけど――なので、浮世絵の影響も強いかもしれないですね。

で、浮世絵の空間の捉え方で女性向けのものを描くと、面白いんじゃないかと思って。元々、浮世絵というのも風俗画じゃないですか。同じ感覚で現代のファッションを、平面的に捉えたらどうだろうと。 - 浮世絵って、遠近法がでたらめなんですよ。なので、消失点なんかいくつあってもいいんじゃないかと思います。以前、カメラに凝ったことがあって、望遠レンズとか魚眼レンズとか、色々あるじゃないですか。そういうのを知ると、人間の目ってあんまり正確なレンズじゃないなと思って。結構こう、歪んだ広角的に見えているんじゃないかと。一方、正確にパースを作って描くと、建築のパース図みたいなものになっていくんですよね。だから、人間はいくつか消失点を持っていると思って描いています。

- ――浮世絵では、誰が特にお好きですか。

- 初代広重が一番。すごく上品というか、エレガントな感じがするというか。これは刷り師の力なのかもしれないですけど、色彩感覚が非常によいと思いますね。

- ――版画はやられたことはありますか。

- 版画はすごく興味があるんですけど、苦手なんですよ。いろんな作業をして、たくさん版を作って、最終的に見えてくるみたいなものじゃないですか。そういうものが苦手なんですよね。プリントゴッコですら苦手で。頭に浮かんだイメージを直に出せないと、すごくストレスに感じるんですよね。

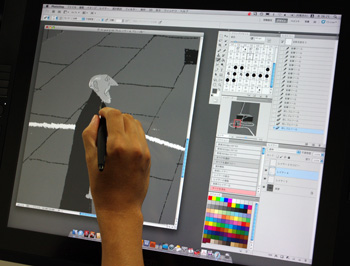

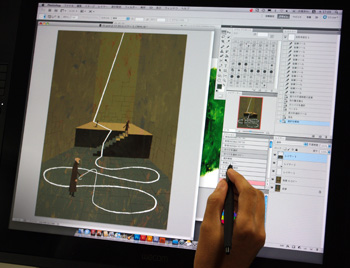

- だから、デジタルはすごく自分に向いていると思うんです。手描きは好きなのですけど、水彩もやっぱり、まともなものを描こうとすると、マスキングしたりとか、いろいろやらないと出来ないので。ただ、逆に今度はアナログの方にちょっと戻りたいって気分も出てきますね。出来るようになると、もっと難しい方に行ってみたくなるっていう。

- ――完全にデジタル化されたのはいつ頃ですか?

- 正確な年代は憶えてないんですけど、えーと……。雑誌のカット的なものは完全にデジタルにしていたのですが、なかなか表紙とかの込みいったものはアナログっぽい表現がうまくいかず、PhotoshopのCSくらいからカスタムブラシが使えるようになって、なんとか出来るようになったんですよね。あと、絵の具っぽい感じを出すのに苦労しましたね。苦肉の策で、一旦絵の具で描いたものを取りこんで、それを合成したりとかってしていました。

- ――最初に使われたペンタブレットは何でしたか?

- 葉書サイズくらいの、Artschool Dabblerっていうソフトが付いてくるやつでした。

- ――Artpad2ですね。

- USBが存在しなかった頃のです。その後すぐに大きめのものを買いました。初代Intuosを買ってからは、ずっとそれを使い続けていたんですよ。って言うのは、Intuos2からの太いペンに慣れなくって。細いペンがまた出たので、Intuos3に買いかえたんです。

- ――作画以外の操作はマウスですか、ペンですか。

- いつの間にかペンタブレットだけになっていますね。慣れないうちはマウスとペンタブレットを持ちかえたりしたんですけど、慣れると持ちかえる作業の方が面倒になって。

- ――現在の作画環境を教えてください。

-

PCはまだPower MacのG5なんです。CPUはデュアルの2.0Ghzで、メモリはMaxの8GBです。OSは動くのがレパードなので、10.5って感じですかね。おそろしく大きいポスター用とかでなければそれほどストレスは感じていないので、買いかえたいのですけど、なかなか必要に迫られていないというか。

机の上は、一番奥にアップルの30インチのモニターがあって、その下あたりにキーボードがあって、その手前にIntuos3 PTZ930ですね。

- ――ずっとPhotoshopで描いていらっしゃったのですか。

-

そうですね。Photoshopが、手描きで描いたのか見分けがつかないものが段々出来るようになってきて。他によいツールがあれば、移るかもしれないですけどね。

絵描き的にはこれ以上進化はいらないかなってくらいですけど、ブラシカスタマイズがもう一息出来るとうれしいですよね。絵の具で刷毛を使った感じとか、ざっと描いた時の感じが、出せないんですよ。筆圧によってケバの形が違うとか、ねじりみたいなものとか、そういうところまで出るとよい気がしますね。あんまりやりすぎると違うものになって、全部コンピューターが描いてくれることになりかねないですけど(笑)。

- ――一日に何時間くらい描かれているのですか?

- 仕事によりますかね。あればもう、終わるまで。元々絵描きになった理由が、会社に行かなくていいっていう(笑)ところもあったんですよね。平日遊んでいてもいいと思っていたら、そうはいかなかった(笑)。土日の間にやっておいてくださいみたいなことがあるので。 ギリギリまで出来ないんですよね。いろんなことを考えているうちに、考える暇がなくなってくるんですよ。で、自分の出来ることしか出来ないので、最短の方法で最良の方法をやると、身体が勝手に描いてくれるところがあって。仕事として受けたはいいけど、こんなのどうやって描くんだろうっていうようなのが、火事場の馬鹿力で描けちゃうみたいなことが多いですね。

- でもやっぱり、無意識に引き出しを増やしているんでしょうね。例えば、とある仕事で町の俯瞰を描かなきゃいけなくて、先延ばしにしていたら本当に追い詰められてきて、何も考えずに資料もなしで書き始めたら、昔はそんなこと出来なかったのに、本当に空撮みたいな絵が描けたんですよ。なんで描けなかったものが描けるんだろうなと思ったら、その前に自宅を新築していたんです。その時に、色々と建築のことを調べたりしたので、日本家屋がどういう構造で出来ているか、頭に入ってきたんですよね。ごまかしが上手くなったっていうのもあると思うんですけど(笑)。

- ――現在はどんなお仕事をなさっていますか。

- 口外できない仕事がいくつかと(笑)、連載ものだと『LEON』という雑誌の次号予告のところにドローイングを描いています。あと、意表をつくような仕事が結構来るんですよ。浜田省吾ファンクラブの会報の表紙の仕事とか。

- ――これからやってみたいことは何でしょうか。

- ないものねだりで描いてるところがずっとあるんですよね。こういうものが見たいんだけど、なんでないんだろうって言う。

- 商売にはならないでしょうが、短編でアニメーションとか、一度やってみたいですね。物語中心のアニメーションばかりじゃないですか、今って。もっと絵自体を楽しむような、違う方向があるんじゃないかなって思ってしまうのですよね。何度か、広告のイラストレーションからCMの映像にみたいな企画があったことはあったんですけど、今のところ通ったものがないですね。

- ――最後に、次にインタビューに登場していただくお友達をご紹介ください。

-

寺田克也さんを紹介します。

元々谷口さんのところによく遊びに来ていたんですよ。最初はアシスタントの一人というだけで、個別認識されてなかったと思うんですけど(笑)。で、10年くらい前に谷口さんが夢枕獏さん原作でネパールの山を舞台にした漫画を描くことになって、その取材に付いていったんですね。その時に寺田さんたちも一緒に来ていて、そこで認識されました。 - 寺田さんは一言で言うと、昔やりたかったことをやっているうらやましい人です。絵の良し悪しより前に、画力ってのがあるんですよ。スポーツで例えると、野球が上手いとかサッカーが上手いっていうよりも、異常に足が速いっていうような、分かりやすい部分で「おお!」 と思うところがありますね。同じ土俵には上がりたくないですね(笑)。

- ――どうもありがとうございました!

『THE SNAP WOMAN』(C)主婦と生活社

『コララインとボタンの魔女』DVD&Blu-ray発売中

(C) Focus features and other respective production studios and distributors.

(C) 上杉忠弘

書籍紹介

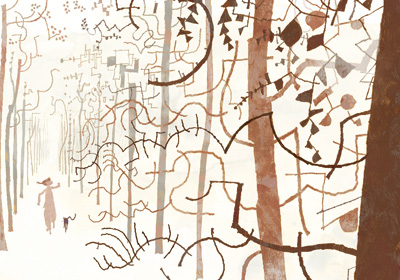

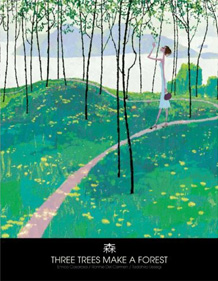

『Three Trees Make a Forest』

著者:上杉忠弘、Enrico Casarosa 、Ronnie Del Carmen

定価:1,917円(税込)

上杉忠弘が、ピクサーのストーリーボードアーティスト、Enrico Casarosa やRonnie Del Carmenと、ロサンゼルスで仕かけた3人展の画集が発売中! 描き下ろし作品の数々を堪能できる1冊です。

「イラストレーターのわ」は、業界で活躍するイラストレーターの方へのインタビューと、

尊敬するお友達を紹介してもらうコーナーです。

いつか皆様にも繋がる「わ」になるかも…? みなさまの今後の創作活動のヒントに活用してください!

の検索結果 : 0件のページが見つかりました。

もっと見る