アニメーション作家・研究家

かねひさ和哉

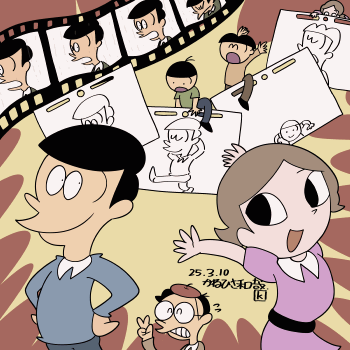

こっちのけんと「はいよろこんで」のMV、NHKみんなのうた「ともだちのともだち」(歌:岡崎体育)などのアニメーションや、昭和30~40年代のスタイルで作るCM映像などで知られるアニメーション作家・かねひさ和哉による「Wacom Cintiq Pro 27」を使ったライブペインディングを公開!(2025年3月10日撮影)

※ブラウザで動画が再生されない場合はYoutubeのワコムチャンネルでご覧ください。

Drawing with Wacom 148 / かねひさ和哉 インタビュー

かねひさ和哉さんのペンタブレット・ヒストリー

こっちのけんと『はいよろこんで』MV(2024)

©blowout Music Labels

―ーかねひささんがデジタルで絵を描き始めたのはいつ頃ですか?

小学校低学年の頃、PCで絵を描く前にニンテンドーDSiの「うごくメモ帳」でパラパラマンガ的なアニメーションを作るようになったのが、原体験としてあります。その後、妹が読んでいた少女マンガ雑誌の「あなたもマンガ家になれる」みたいな特集でペンタブレットのことを知り、13歳の誕生日に買ってもらってMicrosoft Paint(MSペイント)で好きな絵を描くようになりました。

――液晶ペンタブレットを使うようになったきっかけは?

最初のうちは趣味で描いたものを友達に見せる程度でしたが、アニメーションを作りたくなってCLIP STUDIO PAINTがバンドルされているIntuos(CTH-480)を買ってもらったんです。そのIntuosはかなり長い間使っていましたが、仕事としてアニメーションを作るようになって、それなりの機材を揃えようと思い2023年にWacom Oneを買ったのが、初めての液晶ペンタブレットです。

――液晶ペンタブレットに変わったことで、制作に変化はありましたか?

なんでもっと早く液晶ペンタブレットにしなかったんだろうと後悔するくらい、変わりましたね。アニメーションは原画をトレスするときの精度などを考えると、液晶ペンタブレットを使ったほうが圧倒的に作業効率が上がると感じました。

――現在の作業環境について教えてください。

BTOで買ったゲーミングPC(CPU:AMD Ryzen 7700/RAM:48GB、GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060)に、ASUSの23.8インチディスプレイ(ASUS VY249HF)とWacom Oneを繋いで作業しています。ソフトは主にCLIP STUDIO PAINT EXと、Adobe After Effectsで制作して、最後に音まわりの調整やエンコードでAdobe Premier Proを使ったりします。

――今回、最新のWacom Cintiq Pro 27を使って描いてみた感想はいかがですか?

こんな大きい画面でのびのび描けるのか! というのが第一印象で、すごく描きやすかったです。ペンのレスポンスや筆圧感知がすごくて、線のニュアンスをかなり繊細に拾ってくれる感じがありました。作画フレームとタイムラインを並べた上で同じ画面に資料画像も出せるのは、アニメーション制作で真価を発揮すると思います。アナログ時代の質感を再現したい人間にとって、Wacom Pro Pen 3でペンの太さや重心など物理的な部分を変えられるのもありがたい機能です。タブレット本体の性能だけでなく、ペンが手に馴染むかどうかが、かなり大きいんですよね。

少し前に新調したばかりという、かねひささんの作業環境。

BTOのゲーミングPC(CPU:AMD Ryzen 7700/RAM:48GB、GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060)の隣に、ASUSの23.8インチゲーミングディスプレイ(ASUS VY249HF)と、Wacom One 液晶ペンタブレット13が並んでいる。

CLIP STUDIO PAINT EXでアニメーションやマンガの作画をするときはWacom Oneがメインに、Affter EffectsやPremierで動画の編集をするときは正面のディスプレイでと、作業内容によって使いわけているとのこと。

かねひさ和哉さんのクリエイティブ・スタイル

『もしも昭和40年代にChatGPTのCMが放送されていたら』(2024)

©かねひさ和哉

――かねひささんといえば、昔懐かしいスタイルで作るアニメーションやマンガで知られていますが、作品のアイデアはどこからくるのでしょうか。

大人漫画のテイストで描いているからには、いろんな出来事をデフォルメしてナンセンスに見せることで、現実の出来事を客観視させたいという意識があるので、時事ネタから着想を得ることが多いですね。ただ社会風刺だけでなく、僕自身が悩んでいることとか、しんどいと思っていることをナンセンスに転化させるような、内省的なところも大きくて。そういうものも含めていろいろなアイデアが作品に入っているのかなと思います。

――題材によってモノクロだったり、カラーだったり、映像の時代感も変えられていますが、そういったスタイルはどのように決めているんですか?

これをやろう、と思った時点で何となく映像も浮かんでいるので、最初の方向性の決定は感覚による部分も大きいです。例えば「もしも昭和40年代にChatGPTのCMが放送されていたら」だと、ChatGPTをネタにしようと思った段階で、ロボットが走ってくるような絵を連想していて、それなら1970年代のCMアニメ風の映像にコミカルな歌を付けていこう、みたいな感じで作っていきました。選んだ題材からおおよそのイメージが自動的に連想されていくような感じですね。

――昭和40年代というと、かねひささんが生まれる数十年前で、その時代らしい表現をするためには、やはり当時の資料やリファレンスを集めているのでしょうか。

マンガは「漫画讀本」(文藝春秋)や「週刊漫画TIMES」(芳文社)みたいな古いマンガ雑誌のバックナンバーを所持しているので、そこからインスピレーションを得ています。アニメーションはインターネットで1960~70年代のCM映像を大量に見ることができるので、この時代のこういうジャンルの商品を宣伝するなら、当時のクライアントはこういう内容を求めてくるだろう、と想像しながら組み立てていく感じですね。僕が作るものは、あくまで架空の昭和なんですけれど、漠然とした「昭和レトロ」のイメージではなく、ちゃんと考察した上で作ることに自分の作家性みたいなものがあると思うので、リファレンスは大切にしたいと思っています。

――最近では、MV(ミュージックビデオ)の制作もされていますが、それ以前に作っていたCM映像と制作上の違いはありますか?

CMの場合は、いかにその商品を宣伝するかが大切なので、そこまで自分自身と向き合う必要性がありませんでしたが、MVは僕のスタイルで表現するアニメーションが求められるんです。MVを作るようになって、「時代性の再現」とか「レトロ」みたいなカテゴリーを超越した、僕だからこそできるアニメーションの表現についてより深く考えるようになりました。フライシャー兄弟の音楽とアニメーションの同期性みたいなものが原体験としてあるので、MVを作る時も、このタイミングは絶対に走るだろうとか、ここは屈伸だなとか、楽曲を聴いて動きを連想する感じです。

――かねひささんの作品では、音楽やナレーションの調子など、「音」が占める役割もかなり大きいと感じます。

音と映像の魅力は相乗効果で上がっていくものだと思うので、せっかくCMやMVを作るなら、それぞれの力を合わせて魅力的で楽しいものにしたいと思っています。アニメーションは実写以上にコマ単位でタイミングを調整できるので、音楽のリズムをより強く感じさせることができるんです。僕自身、そういうアニメーションを見るのが好きなので、ある意味ちょっとしたミュージカルを作るようなつもりでやっていますね。

――絵作りにおいて、特に意識しているポイントはありますか?

どんな時代のスタイルを表現する上でも、ただその時代の絵柄を再現するのではなく、自分らしい絵であることは大切にしたいと思っています。その上で、時代設定とか考証を考えるのですが、やはり色や線といった要素が重要で、マンガの線なのか、アニメーションのセルに描かれた線なのか、みたいな質感の違いはとても意識しているところです。セル画の線も、時代によってハンドトレスかマシントレスかの表現を変えたりしています。

幻のテレビアニメ『カネヒサくん』第5回「エコロジーの巻」(2023)

©かねひさ和哉

――線の質感を表現するために、CLIP STUDIO PAINTのブラシを使い分けたりしているのでしょうか。

マンガやイラストを描くときは、あまり強弱の出ない均一な線を引ける「カブラペン」ブラシを使っています。アニメーションはAfter Effectsでフィルム風に加工するので、どのブラシの線がいちばんセル画っぽい線になるか実験して、「カリグラフィ」ブラシを使うようになりました。縦横で線幅が変化することで、マシントレスのカーボンが上手くセルに定着しないで、線がとぎれとぎれみたいになる感じがよく出るんです。ブラーをかけたりすると線の太い部分が影にみえたり、細い部分がかすれたりして、セル画っぽい雰囲気を出すのに愛用しています。

――時代感を表現する上でのこだわりを感じます。映像の質感をつくるのに欠かせないテクニックみたいなものはありますか?

最後の仕上げにAfter Effectsでフィルム風の質感にするのですが、グレインをつけた後は作品の設定によって、家庭のビデオテープに録画されたのか、制作会社のマスターフィルムなのか、フィルムは16ミリなのか35ミリなのかみたいな細かい部分を考えながら処理をしています。パラメーターは企業秘密なので明かせませんが、これをするかしないかで映像の味が変わってしまう、秘伝のタレみたいなものですね。

――創作活動をする上で、特に影響をうけた作品や憧れのクリエイターはいますか?

幼いころから「みんなのうた」が好きで、南家こうじさん、堀口忠彦さん、コマーシャルアニメだと木下蓮三さんみたいなアニメーション作家に憧れています。南家こうじさんはアニメ「キョロちゃん」のオープニングのような、商業アニメの枠でも実験的でありながらキャッチ―なものを作る方で。フライシャー兄弟もアニメーションと実写を合成したり、模型で背景を作ったりしているのですが、そういう実験的なものと商業性を両立させるような先人たちの精神から多くのものを学ばせてもらっています。

CLIP STUDIO PAINT EXのアニメーション機能を使って制作しているかねひささん。

かねひささんのドローイング動画では、イラストの中に描かれた作画用紙1枚ごとにレイヤーを割り当て、それぞれに動く絵を描いてループさせている。

スローで見ると動かすのに使う絵の枚数を変えて、動きのタイミングに変化をつけているのがわかる。

完成したイラストで見ると、その微妙な変化によって動きの気持ちよさが生まれている。

※動画では5:50からかねひさ和哉さんがアニメーション機能で作画する作業を見ることができます。

かねひさ和哉さんのクリエイターズ・ストーリー

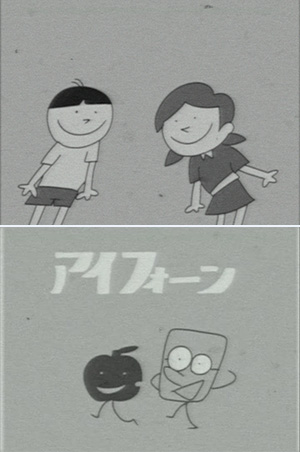

『もしも昭和30年代にiPhoneのCMが放送されていたら』(2024)

©かねひさ和哉

――かねひささんはいつ頃から今のようなスタイルで絵を描きはじめたんですか?

幼い頃から、昔のアニメーションやマンガに興味があったんです。絵を描くのも大好きで、僕自身は古臭い絵を描いているつもりはなかったのですが、周りからはそう見えなかったらしくて。中学生の頃、絵についていろいろ言われるうちに描くこと自体がコンプレックスになってしまいました。それでもアニメーションやマンガは好きだったので、自分の好きなものがどういう歴史を持っているのか、みたいなことに感心をもって調べるようになったんです。

――そこからアニメーション制作をするようになった経緯は?

高校生になってから、より本格的に歴史研究みたいな方に進んで、国会図書館で文献調査をしたり研究成果をSNSやblogで発表したりするようになりました。大学に進学してからも研究は続けて、フライシャー兄弟について調べた同人誌を作ったりしていたのですが、体調を崩してしまって。休学することにしたのを機にアニメーション研究とは少し違うことをやってみようと思ったんです。

――映像制作を始めてみての手応えはどうでしたか?

アニメーションの歴史や理論を学んだ上で、昔の映像やコマーシャルを再現したら面白いんじゃないかという実験のような気持ちで始めたので、これが仕事になるとは全く思っていませんでした。2021年の終わりごろに「昭和30年代にAppleのiPhoneがあったら」というテーマで「アイフォーン」の架空CM動画を作って、同じスタイルで作った「ネットフリックス」や「ツイッター」とまとめてYouTubeに投稿したら爆発的に再生数が伸びて、それを見た企業から動画制作の依頼がくるようになりました。

戌神ころね『TROUBLE “WAN”DER!』MV(2024)

© 2016 COVER Corp.

――初めて仕事として作品を作ったときは、どのような気持ちでしたか?

研究みたいなことをしていた時と比べて、映像を作ることでこんな反応がもらえるんだという驚きと、自分が好きでやっているスタイルに需要があるんだという喜びはありました。当初は「面白いことになったな」くらいの感じで、一過性のものですぐに途切れるだろうと思っていたんですけれど、だんだんそうでもなさそうなことが分かってきて。

――そこからお仕事の内容も変化していく中で、2024年は大ブレイクの1年になりましたね。

2023年にホロライブのVTuber宝鐘マリンさんの「昭和歌謡祭」のオープニング映像を担当したご縁で、同じホロライブの戌神ころねさんのオリジナル曲「TROUBLE "WAN"DER!」のMVを制作させてもらったんです。それまでMVどころか長尺の映像も作ったことがなかったのですが、キャラクターのデザインや演出、振付けまで自由にやらせてもらえて、自分はMVが作れるんだとわかったのは大収穫でした。その直後に、こっちのけんとさんから「はいよろこんで」のMVの依頼をいただいて、さらに今度はNHK「みんなのうた」の「ともだちのともだち」……と、休むまもなくトントン拍子でMVを手がけることになりました。

――「はいよろこんで」は楽曲も大ヒットして、かねひささんの作ったMVがすごく幅広い層の人の目に触れることになりました。

「はいよろこんで」のMVは、いまの自分の一番ベーシックな絵柄で、VHSやフィルムの質感みたいな時代性の再現もしていて、内向的なユーモアや、音楽とアニメーションのリズムの気持ちよさも表現できたので、まちがいなく自分の代表作といえるものだと思います。基本的におまかせで、自分のやりたいことをすべてぶちまけたような作品だったので、たくさんの人がそれを楽しんでくれたことが、まるで自分が社会に受け入れられたようですごく嬉しかったです。もちろん、こっちのけんとさんの楽曲の魅力が大きいですが、その大ヒットのお手伝いができたことも含めて、すごくありがたい出会いだったと思います。

――これまでのお仕事で、特に思い出に残っているものはありますか?

2023年に歌手の笠置シヅ子さんのPR動画に関われたことはすごく嬉しかったですね。今年の頭に発表した、「肘折ホカホカの唄」という肘折温泉のPR動画もすごく思い入れがあります。旅先の温泉で地元の人と仲良くなって、「山形ふるさとCM大賞」に応募する動画を作って欲しいと依頼されたもので、自分でCMソングとアニメーションの両方を作ったんです。「船橋ヘルスセンター」や「ハトヤ」のような時代の空気感を写し取ったローカルCMを作りたかったので、ある意味、MV以前に自分がやってきたことの総決算かなと思っています。

山形県大蔵村「肘折ホカホカの唄」(2024)

山形ふるさとCM大賞一般

部門賞受賞作品

©大蔵村/かねひさ和哉

――この先、かねひささんがやってみたい仕事や挑戦してみたいことがあれば教えてください。

MVの仕事を通して、自分の絵柄が子どもにも愛されるものだとわかったので、絵本を作ってみたいなと思っています。僕自身、「みんなのうた」や「おかあさんといっしょ」のような子ども向け番組が好きだったのですが、丸が三角になるだけで面白いような、原始的なアニメーションの気持ちよさみたいなものは幼児向けのコンテンツで真に発揮されると思うので、そういうものに関わっていきたいと思っています。それと並行して、歴史へのリスペクトを込めて、フライシャー兄弟をはじめとしたアニメーションの研究も続けていきたいですね。

――最近のお仕事について教えてください。

まだアーティスト名などは発表できないんですけれど、新しいMVを作ったりしています。この春スタートしたNHK Eテレの新番組「The Wakey Show」内の「地方ソング」のアニメーションや、CM映像の仕事も何本か進めていて、それぞれ自分のスタイルを活かした面白いものになっていると思うので、楽しんで見てほしいです。

――最後に、かねひささんにとってペンタブレットとはどのような存在ですか?

自分の手を拡張してくれるような存在ですかね。もしアナログだったら、今みたいにアニメーションを作ることができなかったと思うんですよ。PCという文明の利器を使って、ようやく過去の表現の再現に取り組むことができるので、ペンタブレットは自分のやりたいことを手助けしてくれる、必要不可欠なツールです。

取材日:2025年4月3日

インタビュー・構成:平岩真輔(Digitalpaint.jp)

画像をクリックすると今回制作した作品をご覧いただけます。

かねひさ和哉

2001年生まれ。幼少期より日本のテレビアニメやアメリカの短編カートゥーンを愛好し、以来1930-50年代の商業アニメーションを中心に、古典映画や20世紀の大衆文化に関心を抱いている。2022年より映像制作活動を開始。現代社会を昭和30-40年代のテイストで表現したアニメーションが話題を呼ぶ。YouTubeチャンネル登録者数は約13万人(2024年10月現在)。

⇒ twitter:@kane_hisa

⇒ 個人Webサイト

⇒ YouTube